Le rythme de la modernisation

Dele Adeyemo relit la production de l’espace dans un Ghana en voie de modernisation à travers le highlife

Alors que le son métallique et rythmé des cloches de vache se mêle au grondement récurrent du ressac des vagues, une voix mélodique s’élève en guise d’appel et un choeur de sonorités profondes et ondoyantes lui répond dans un chant harmonique. Ainsi le veut la tradition vocale polyphonique d’une communauté de pêcheurs ghanéens, filmée en 1964 sur une plage à soixante kilomètres à l’est d’Accra. Le film montre un groupe d’une trentaine de personnes oeuvrant de concert pour ramener leur filet de pêche sur le rivage1. Alors que les cloches retentissent et que le chant mélodieux se poursuit, le groupe de pêcheurs marche lentement à reculons, en tirant sur une seule corde qui se déploie dans la baie et qui tour à tour monte vers le ciel puis redescend, imprimant à leur démarche un rebondissement collectif. Vêtus de shorts blancs et de chapeaux fedora, le plus souvent torse nu, les hommes et les garçons semblent former un corps unique pourvu de soixante bras et soixante jambes reliés par une seule corde. À mesure que se déroule le film, des femmes vêtues de pagnes et de robes en tissu d’importation imprimé s’emparent de la corde et prêtent leur force à ce tir à la corde en bord de mer2. Les derniers plans montrent les membres de la communauté en train de se partager la prise; certains poissons seront mangés collectivement et le reste sera vendu au marché.

-

Pete et Toshi Seeger, Singing Fishermen of Ghana (Folkstreams, 1964), 16 mm, 00:13:00. ↩

-

Le pagne désigne une forme de robe ouest-africaine qui consiste en un morceau de tissu enroulé autour du corps, généralement à partir de la taille. Voir https://fashion-history.lovetoknow.com/clothing-types-styles/pagne-wrapper. ↩

Le film a été réalisé par les Seeger, une célèbre famille américaine de musiciens folk, lors de leur tournée mondiale longue de dix mois. Aux yeux du spectateur non averti, cette activité du peuple ghanéen prend une allure d’idylle tropicale exotique, presque prémoderne. La part de mise en scène n’est pas claire, mais ce qui frappe dans cette culture, c’est la manière dont le son et le rythme organisent la vie collective : un groupe intergénérationnel qui utilise le chant pour synchroniser son travail – un « corps sonore1 ». On imagine facilement que les jeunes adultes du groupe auront consacré leur journée à travailler sur la plage, avant de se rendre en masse le soir dans les centres-villes pour y danser au rythme de leur chanson de travail relayée par de jeunes musiciens munis d’instruments modernes. Le rythme s’est popularisé sous la forme d’un son appelé highlife, qui est devenu la forme d’art prééminente du Ghana en 1957, lorsque le pays s’est émancipé du régime colonial britannique. À la fois genre musical et style de vie, le highlife a été soigneusement orchestré par Kwame Nkrumah, le tout premier Premier ministre du Ghana, et son nouveau gouvernement pour affirmer une culture qui paraîtrait d’origine exclusivement africaine – une partie de sa mission consistant à inventer une identité nationale ancrée dans une vision de la collectivité et de la modernité. En réalité, les racines du highlife remontent aux premiers échanges entre Européens et Africains dans les centres côtiers de l’Afrique de l’Ouest en voie d’urbanisation. La musique reflétait la transition de la région d’une société basée sur l’agriculture et la pêche de subsistance à une société où les modes de vie étaient conditionnés par l’architecture et les infrastructures de la modernité2.

-

Julian Henriques, Sonic Bodies: Reggae Sound Systems, Performance Techniques, and Ways of Knowing (New York : Continuum, 2011). Henriques définit la culture jamaïcaine comme une culture essentiellement sonore en positionnant l’audition et le sens du son comme des formes de connaissance incarnées qui ont souvent été mises de côté par les pratiques visuelles dominantes de la production du savoir. ↩

-

Le port et la ville moderne de Tema (Tema New Town), site de cette recherche, peut se comprendre comme un assemblage d’infrastructures comprenant le port en eau profonde, les usines industrielles, les logements pour les travailleurs et les réseaux routiers et ferroviaires. ↩

Constituer une archive à travers le highlife

Étant donné que le Ghana fut une nation pionnière de la décolonisation et la modernisation de l’Afrique, l’histoire de la transformation de ses environnements urbains a tendance à souligner davantage les décisions politiques et économiques et les stratégies descendantes de l’État indépendant naissant. Par conséquent, les cultures, motivations et désirs quotidiens des gens, tout comme leur rôle dans la production de l’espace, restent souvent ignorés. Élargir les histoires spatiales en y incluant le highlife met en lumière les cultures en circulation dans le monde atlantique qui ont été mises en contact par le biais de planifications logistiques, permettant ainsi une autre voie d’analyse de l’architecture.

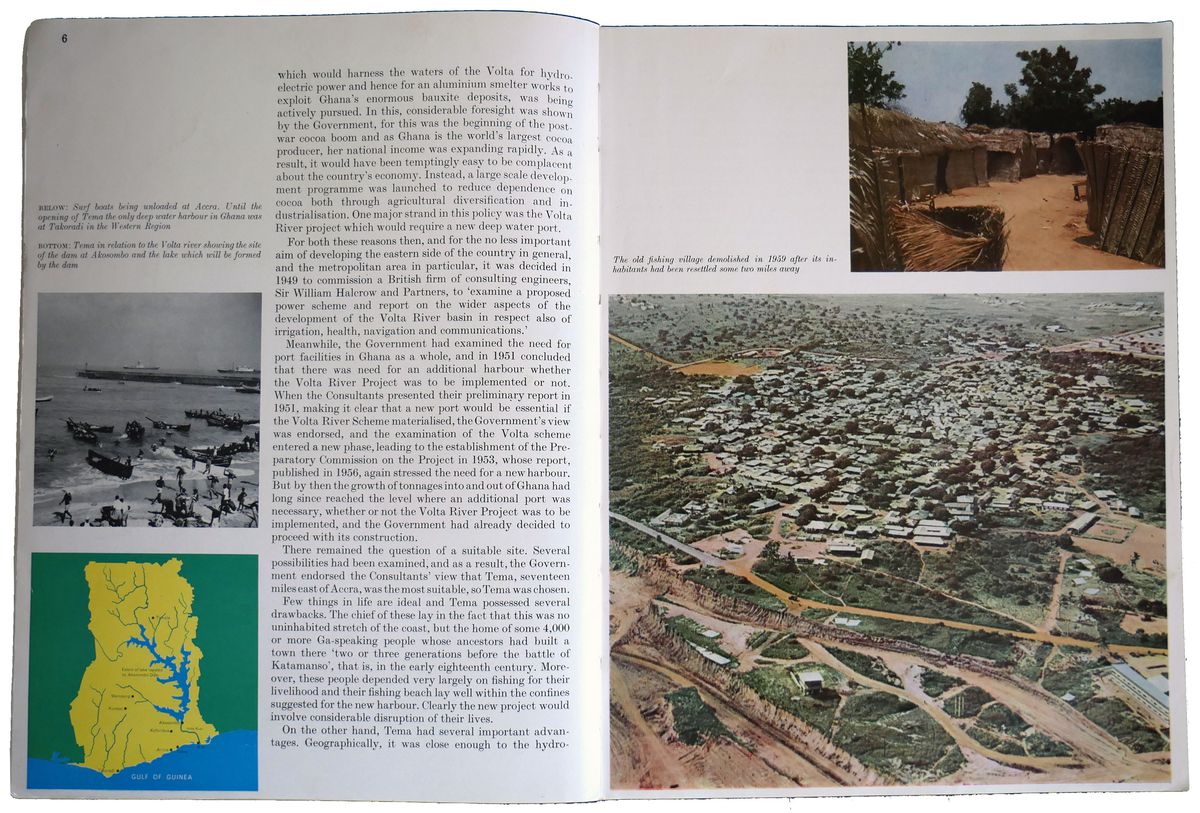

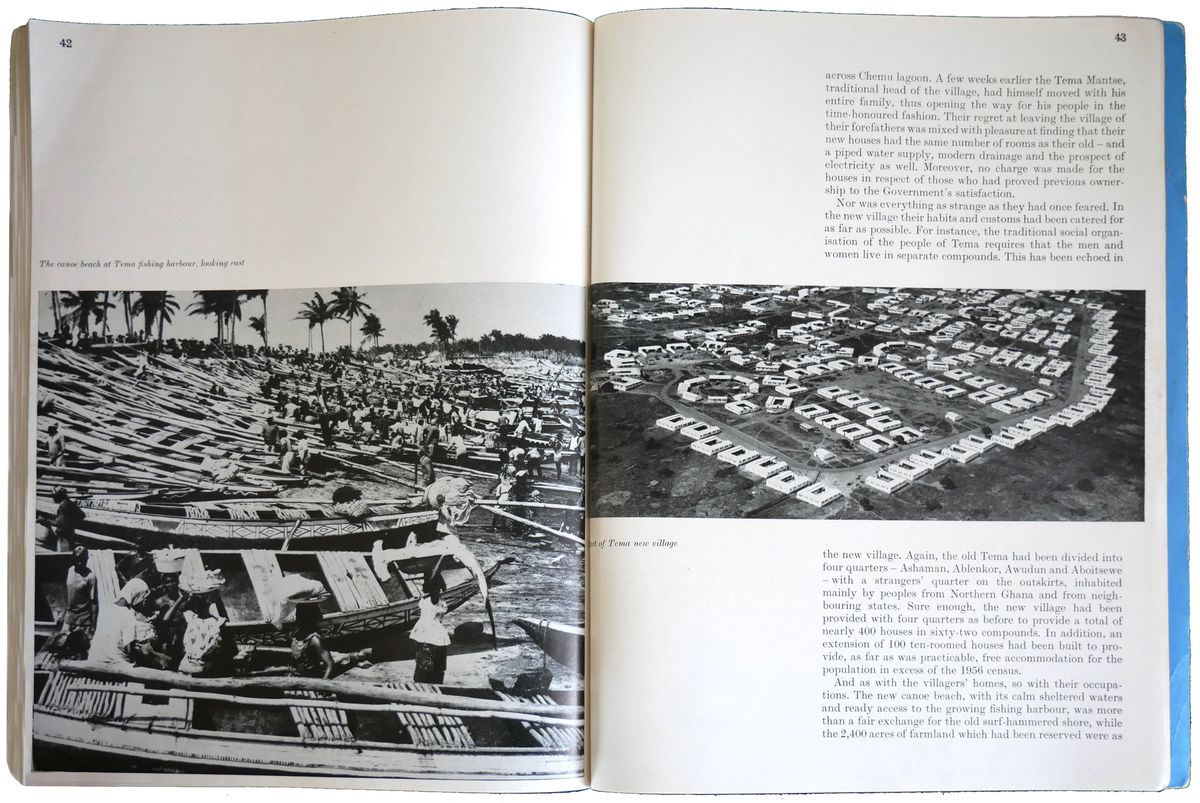

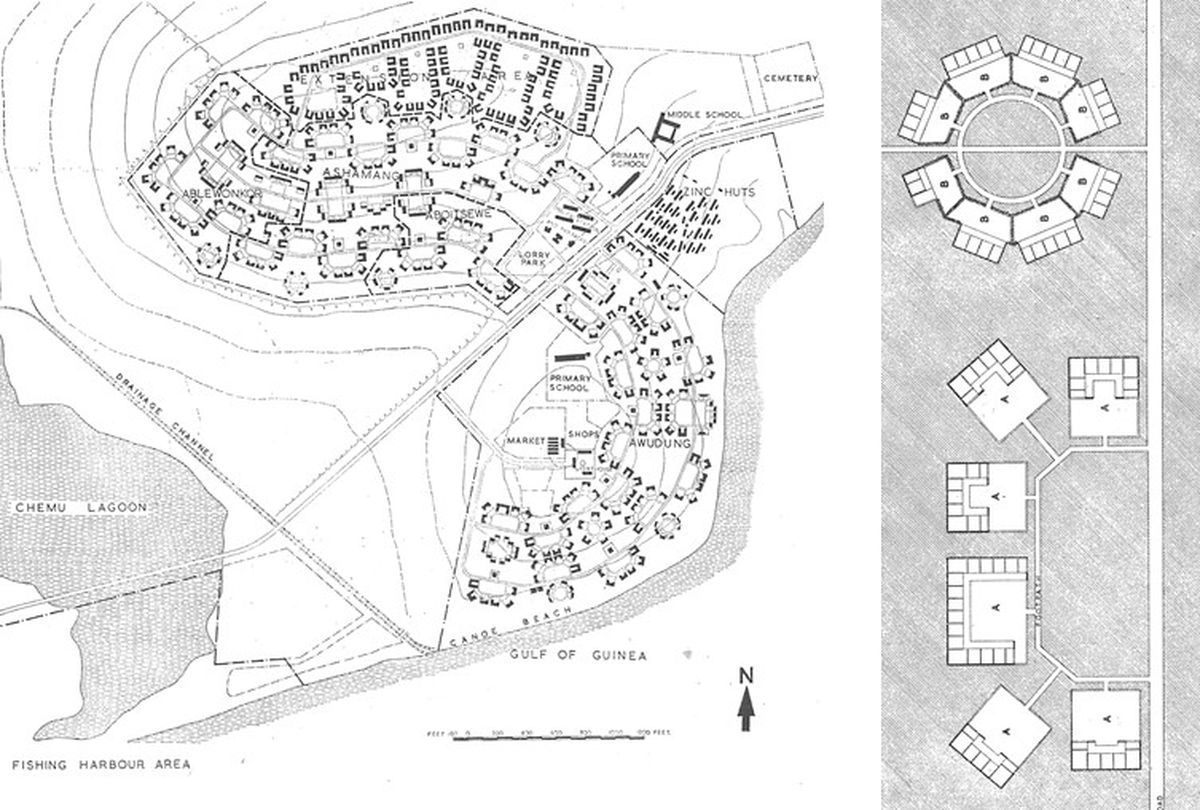

Alors même que les Seeger filmaient, une autre ville de pêcheurs voisine, Tema, se transformait rapidement suite à la construction d’un port maritime en eau profonde. Dans une perspective de longue durée, l’évolution de l’architecture côtière de l’Afrique de l’Ouest a été définie par l’émergence de la planification logistique1. Cette tradition remonte aux postes de traite du début du XVe siècle, dont les marchands européens se servaient pour échanger des biens et des marchandises avec les sociétés de la côte guinéenne – dans des lieux qui sont rapidement devenus des ports et des forts indispensables à la gestion des flux de corps organisés dans le cadre du commerce atlantique des esclaves. À partir du XIXe siècle, ces centres côtiers sont devenus les infrastructures essentielles de la domination coloniale, alors que les lignes de chemin de fer émergeant de l’intérieur du pays convergeaient pour extraire efficacement les ressources naturelles. Enfin, au XXe siècle, les ports ont été agrandis pour devenir des mégaports maritimes capables d’approvisionner le marché de consommation locale en pleine croissance en produits manufacturés importés et d’augmenter l’exportation de matières premières. Amorcé à la fin de la période coloniale et accéléré après l’indépendance, le développement du port de Tema s’inscrit donc dans la continuité de la planification logistique qui a façonné les géographies et modifié les modes de vie traditionnels, dictant les processus d’urbanisation au Ghana. De sorte que, même si sa contribution au projet politique de Nkrumah de décoloniser le Ghana par l’industrialisation a été cruciale, Tema a aussi perpétué, et concrètement intensifié, une logique modernisatrice toujours présente depuis l’intervention des Européens.

-

Plusieurs chercheurs ont récemment affirmé que la modernité a émergé des relations forgées par le commerce atlantique des esclaves. Voir Robin Blackburn, The Making of New World Slavery: From the Baroque to the Modern, 1492-1800 (Londres : Verso, 2010); Stefano Harney et Fred Moten, The Undercommons: Fugitive Planning and Black Study (Wivenhoe, R.-U.K : Minor Compositions, 2013); Charmaine Chua et al., « Turbulent Circulation: Building a Critical Engagement with Logistics », Environment and Planning D: Society and Space 36, no. 4 (août 2018) : 617-629. ↩

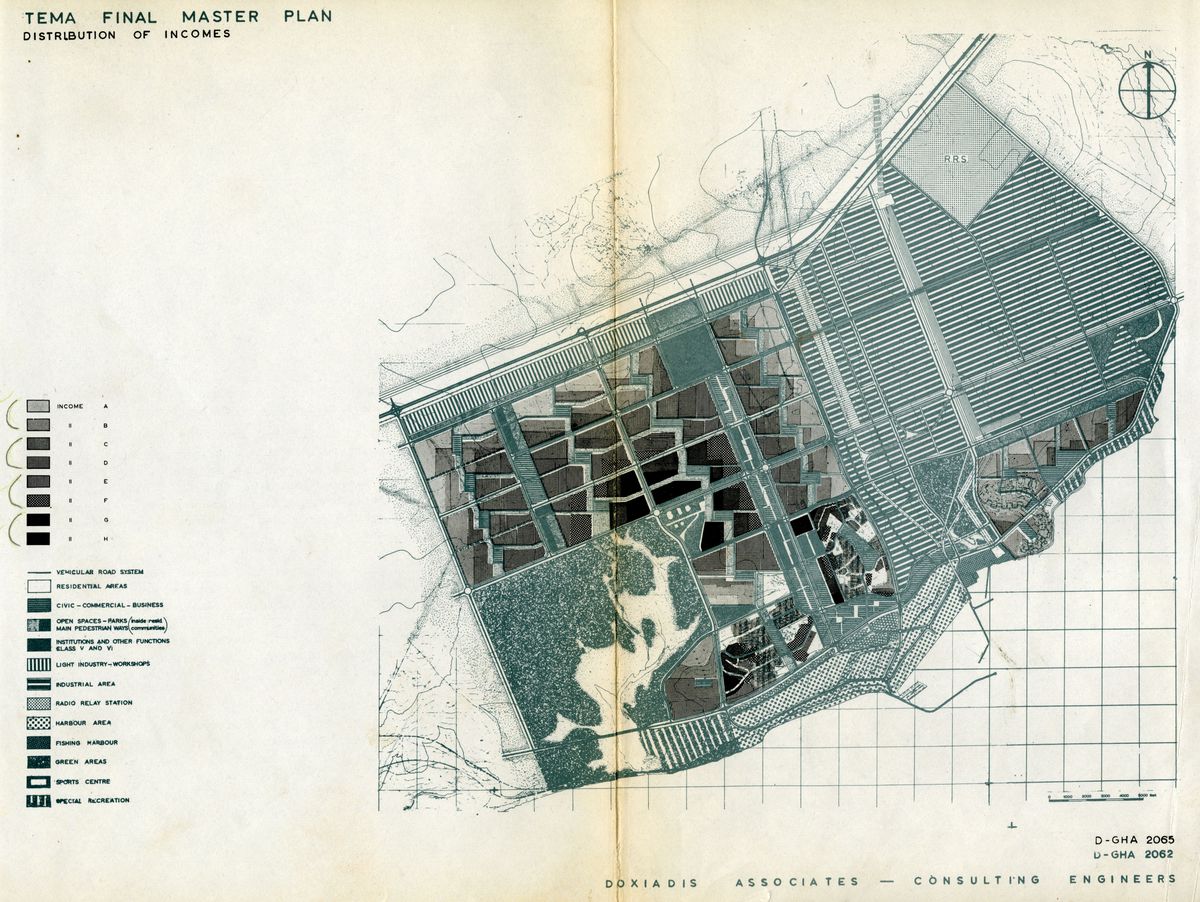

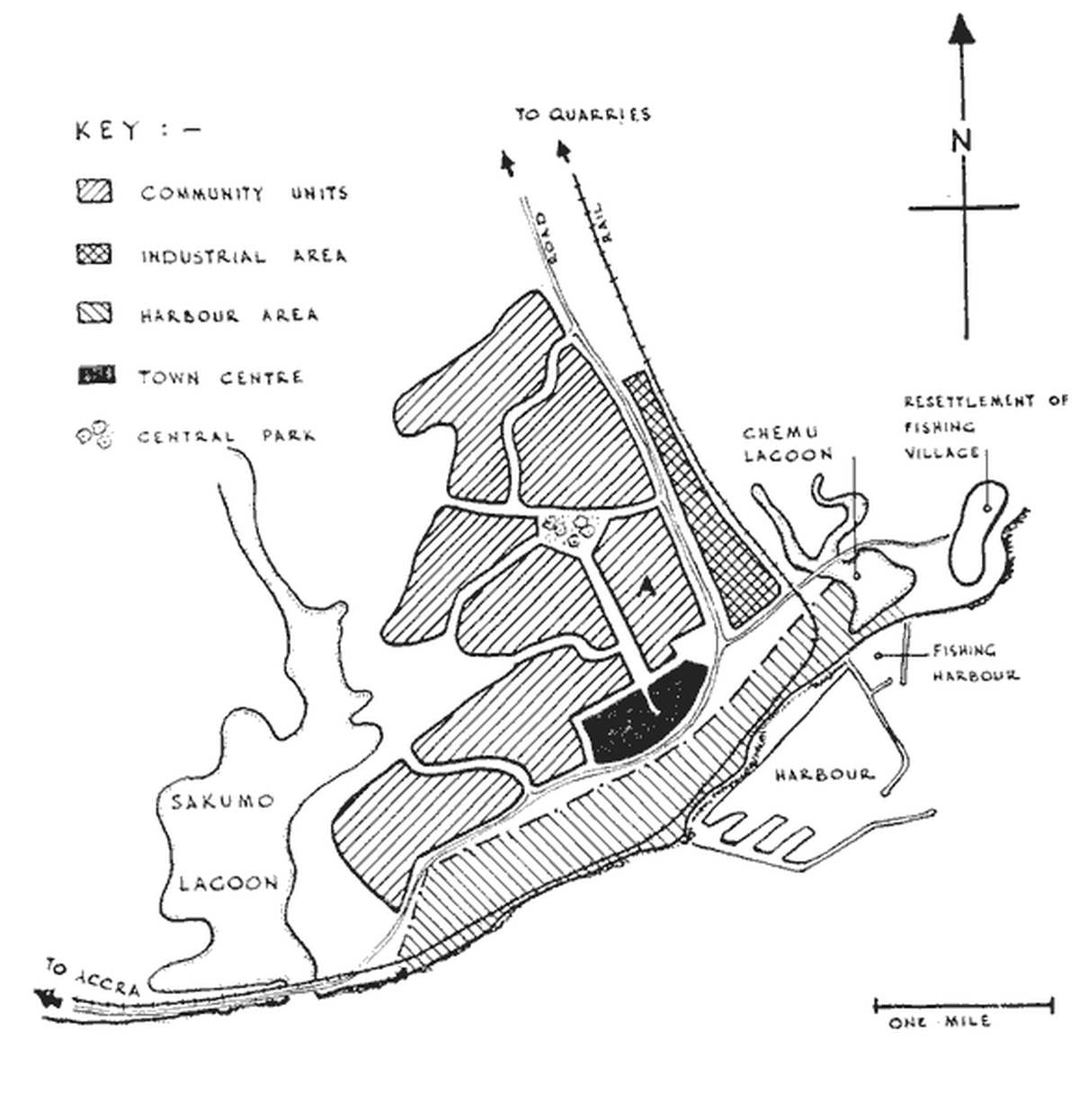

Parallèlement au développement du port, Tema New Town (la ville moderne de Tema) a été conçue à la fois pour reloger le village de pêcheurs déplacé et pour créer des logements adaptés à une société africaine moderne et indépendante. Le plan directeur était une démonstration de la manière dont un modèle urbain moderniste pouvait être, en théorie, importé en Afrique par les Européens. Élaborés par Alfred Alcock, Maxwell Fry et Jane Drew, les plans initiaux ont transposé le modèle du « new town » anglais sur le continent, donnant naissance au lotissement connu sous le nom de Tema Manhean. En 1960 cependant, frustré par la lenteur des progrès, Nkrumah a fait appel à l’urbaniste grec Constantinos Doxiadis pour élaborer un plan directeur encore plus efficace1. Les archives architecturales du projet du port et de la ville moderne de Tema privilégient donc largement ces perspectives européennes. Les dessins et les journaux de Fry et Drew couvrent le développement initial de la conception à la fin de la période coloniale, tandis que ceux de Doxiadis couvrent les stratégies de conception développées dans les années qui ont suivi l’indépendance. Si les archives de Fry et Drew contiennent des comptes rendus détaillés de leurs vies, leurs relations et leurs aspirations, on y trouve relativement peu de réflexions sur les points de vue des personnes pour lesquelles ils concevaient leurs projets. De même, les archives de Doxiadis livrent de nombreux détails techniques sur la stratégie de conception et les progrès réalisés, tandis que la correspondance tendue avec l’administration de Nkrumah ne donne qu’une brève idée des perspectives locales. Bien que les deux firmes aient fait référence à des typologies locales dans leurs plans, les archives n’offrent qu’une vue historique autonome, presque singulière, et présentent le récit de la conception de l’architecture comme un exercice linéaire visant à répondre à un cahier des charges qui, dans ce cas, a exclu les complexités culturelles du contexte dont cette architecture est issue2.

-

Pour en savoir plus sur l’histoire de Tema et sa planification moderniste, voir Michelle Provoost, « Exporting New Towns: The Welfare City in Africa », International New Town Institute, 2015, http://www.newtowninstitute.org/spip.php?article1046. ↩

-

Il ne s’agit pas tant de critiquer ici les architectes eux-mêmes que la perspective biaisée des archives qui se concentrent sur le travail plus facilement accessible des architectes, des planificateurs et autres consultants en construction. ↩

En quoi le highlife pourrait-il alors utilement animer voire contester ces archives limitées et spécifiques à une discipline? Reprenant l’impératif énoncé par Stuart Hall dans son essai « Constituting an Archive », le défi de la présente recherche est de constituer une archive vivante, dans laquelle « vivant signifie présent, en cours, continu, inachevé, ouvert1 ». Si le rythme du précurseur du highlife, la chanson de travail, a réuni la communauté dans une vie collective en accord avec le rythme des marées et des cycles des saisons, il se peut alors que l’évolution du son highlife puisse raconter une histoire sur la façon dont la circulation des cultures, des marchandises et des structures politico-économiques s’est condensée dans les formes spatiales d’un Ghana en pleine modernisation. En pensant, ou plutôt en faisant résonner, le highlife comme un corps sonore de connaissances et une forme de témoignage centré sur la vie des Africains, la musique peut agir en contrepoint aux représentations typiquement visuelles de l’espace contenues dans les archives d’architecture et comme un outil permettant de réévaluer les principaux agents spatiaux impliqués dans la production du développement moderniste du port et de Tema New Town.

-

Stuart Hall, “Constituting an Archive,” Third Text 15, no. 54 (mars 2001) : 89. ↩

L’orchestre de danse et la personnalité africaine

Pendant que le commerce atlantique des esclaves s’intensifiait dans les années 1600 et 1700, la côte ouest-africaine s’est remplie de nombreux développements urbains, qui se sont progressivement consolidés pendant la période coloniale autour de villes portuaires de plus en plus grandes. Ces sites sont devenus des centres cosmopolites, qui ont favorisé les contacts entre les Européens, les Africains issus de toute l’Afrique occidentale et centrale, et la diaspora africaine dans les Caraïbes et en Amérique du Nord et du Sud2. C’est là que le highlife a pris forme, en hybridant – et donc en assimilant – l’ensemble des cultures qui se sont mêlées à l’urbanisation du Ghana pendant plusieurs siècles. L’évolution du highlife met donc en lumière la dynamique ouest-africaine de la culture noire atlantique, souvent négligée, en attirant l’attention sur les échanges culturels fluides et transnationaux d’une diaspora noire qui ne s’était pas seulement regroupée dans le Nord de la planète, mais était aussi très présente en Afrique3.

Comme l’explique l’historien John Collins, le highlife ghanéen est la première forme significative de musique néo-folk ouest-africaine, dans laquelle les rythmes de danse et les mélodies traditionnels des Akans fusionnent avec des instruments et des harmonies venus d’Europe.

Le Highlife est né sur la côte Fanti du sud-ouest du Ghana, qui a la plus longue histoire de contact européen en Afrique de l’Ouest (les Portugais y ont construit le fort Elmina en 1482). Les Fanti avaient bien sûr leurs propres musiques de danse, y compris des styles récréatifs et, dans les villes portuaires qui se sont développées autour des forts européens, ce sont elles qui ont été particulièrement sensibles aux influences musicales étrangères, notamment la musique de marche militaire et les chansons populaires occidentales. Ces musiques étaient jouées par les fanfares régimentaires composées de musiciens locaux de formation européenne – une tradition qui remonte aux fanfares des forts du XVIIIe siècle. Les chants de marins et les chansons folkloriques introduits par les marins, y compris les Noirs des Antilles, des Amériques et des pays voisins d’Afrique de l’Ouest, ont également eu une influence. Certains des premiers highlifes étaient joués sur des instruments de marins comme la guitare, l’harmonica et le concertina… Ensuite, il y a eu la musique pour piano et les hymnes introduits par les missionnaires et populaires auprès de l’élite noire éduquée chrétienne4.

-

H. P. White, « The Morphological Development of West African Seaports », dans Seaports and Development in Tropical Africa, dir. B. S. Hoyle et D. Hilling (Londres : Palgrave Macmillian, 1970), 11-25. En 1965, le nombre de ports au Ghana était passé de trente à seulement deux. ↩

-

Ces communautés de la diaspora comprenaient des esclaves transportés d’Afrique occidentale et centrale, des marins des Antilles, des esclaves afro-brésiliens rapatriés au milieu du XIXe siècle, des soldats antillais stationnés aux forts de Cape Coast et d’Elmina par l’administration coloniale britannique à la fin du XIXe siècle et, au début du XXe siècle, des marins et des débardeurs Kru du Liberia, ainsi que des personnes attirées par la Black Starline de Markus Garvey et le mouvement Back-to-Africa. ↩

-

Voir Paul Gilroy, The Black Atlantic: Modernity and the Double Consciousness (Cambridge, MA : Harvard University Press, 1993). Mettant particulièrement en avant la musique noire et la culture vernaculaire noire, Gilroy souligne l’hybridité et le mélange transnational des idées qui ont émergé dans le Nord. Bien que s’offre là un modèle pour résister au culturalisme ethnique et national, Gilroy omet de discuter de la production de la musique sur le continent africain à travers les échanges culturels transnationaux. Pour une critique de cette omission, voir Boluwatife Akinro et Joshua Segun-Lean, « Beyoncé and the Heart of Darkness », Africa Is a Country, 15 septembre 2019, https://africasacountry.com/2019/09/beyonces-heart-of-darkness. ↩

-

Collins souligne également les influences libériennes : « Les marins et les débardeurs Kru du Liberia étaient célèbres à la fois comme marins et comme guitaristes; Kwame Asare ou ’Sam,’ le premier guitariste Akan highlife notable, a été formé par un Kru ». E. John Collins, « Ghanaian Highlife », African Arts 10, no. 1 (October 1976) : 62. ↩

Entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, le highlife s’est propagé des villes portuaires à l’arrière-pays rural. Si l’orchestre s’est imposé comme le moyen de transmission dominant, il s’est scindé en deux formes distinctes pour des publics différents : d’une part, des groupes de danse et des orchestres de haut niveau se produisaient pour l’élite noire sophistiquée des villes, et d’autre part, des groupes de guitaristes jouant de la palm-wine music divertissaient la population pauvre et moins éduquée des zones rurales1. Avec le bouleversement et la restructuration des anciens ordres coloniaux dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, le highlife s’est à nouveau transformé de façon spectaculaire, évoluant d’abord vers de petits orchestres de danse qui intégraient des influences du swing, des percussions afro-cubaines et du calypso, puis vers un style inspiré du bebop et du jazz moderne2. Enfin, dans les années 1960, la musique pop occidentale est arrivée en Afrique de l’Ouest et, dans les années 1970, elle est devenue si populaire que les groupes de danse et de guitare existants ont dû intégrer ce genre étranger dans leur répertoire3. Alors que le highlife s’imposait comme le son prééminent de la vie moderne, non seulement au Ghana mais dans toute l’Afrique de l’Ouest, les groupes ont commencé à fusionner les influences et à créer leurs propres sons au-delà de ce style – l’exemple le plus notable étant l’afrobeat de Fela Kuti, originaire du Nigeria, qui a marqué une évolution importante de la musique populaire ouest-africaine.

Auparavant, immédiatement avant et après l’indépendance, le highlife fut au cœur de la lutte pour redéfinir l’identité du Ghana au moment où le pays connaissait une série de programmes de modernisation. Alors que le gouvernement colonial avait misé sur l’extraction des matières premières du Ghana, en particulier le cacao, les programmes d’industrialisation de Nkrumah visaient à accroître la production industrielle nationale et à réduire ainsi la dépendance à l’égard des importations. La planification du développement exigeait de diversifier la production agricole tout en augmentant les exportations de produits locaux et de matières premières1. Il fallait par conséquent reconstituer les communautés de subsistance aux structures de parenté étendues, à l’image de celles présentées dans le film de Seegers, en familles nucléaires – des unités économiques discrètes, plus aisément susceptibles de fournir des travailleurs et des consommateurs à une société en voie d’industrialisation. Mais qu’adviendrait-il des fréquences qui servaient traditionnellement de lien entre le travail et la vie sociale? Le tempo du rythme sur lequel les gens s’activaient devait certainement être accéléré et c’est Nkrumah qui a le mieux compris le potentiel critique du highlife pour définir un rythme modernisateur. Comme le souligne l’historien Nate Plageman dans « The African Personality Dances Highlife », en 1960, après avoir lancé avec succès un plan de développement quinquennal – comprenant des programmes d’industrialisation, d’hydroélectricité, de communication et de santé conçus pour permettre au Ghana « d’avancer avec confiance en tant que nation2 » –, Nkrumah a porté son attention sur la culture. Prenant acte du pouvoir d’influence du highlife sur la population, en particulier sur la jeunesse urbaine, il a annoncé qu’il fallait reformuler la scène musicale populaire diversifiée du Ghana.

Tout d’abord, il a déclaré que le highlife était la musique de danse « nationale » du Ghana qui méritait, au même titre que les autres formes musicales locales, d’être mise en avant dans les boîtes de nuit et sur les ondes radio. Proclamant que la scène musicale populaire du pays devait devenir plus « ghanéenne » dans sa composition et son caractère, il a demandé aux musiciens populaires de limiter (et à terme d’éliminer) l’interprétation de morceaux étrangers, de jouer les chansons highlife à un tempo uniforme et d’utiliser un ensemble standardisé de pas de danse que les foules des boîtes de nuit pourraient imiter sur la piste.

-

Kwame Nkrumah, Africa Must Unite - New Edition (Londres »: Panaf Books, 2007), 108-11. ↩

-

Nate Plageman, « The African Personality Dances Highlife: Popular Music, Urban Youth, and Cultural Modernization in Nkrumah’s Ghana, 1957–1965 », dans Modernization as Spectacle in Africa, dir. Peter J. Bloom, Stephan F. Miescher et Takyiwaa Manuh (Bloomington : Indiana University Press, 2014). ↩

-

Plageman, « The African Personality Dances Highlife », 255. ↩

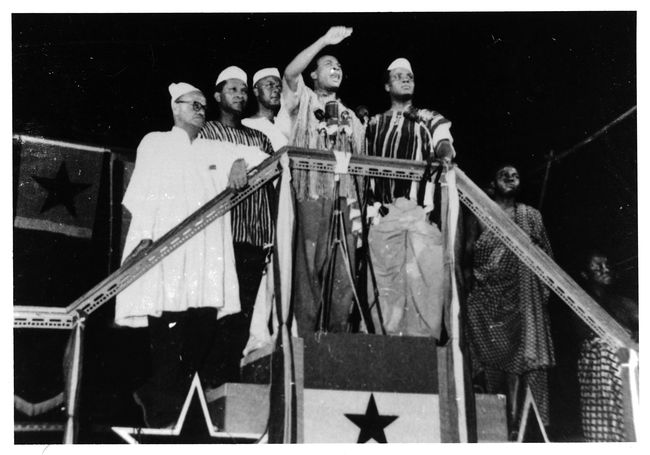

Kwame Nkrumah annonçant l’indépendance du Ghana, le 6 mars 1957. Nkrumah oblige les Ghanéens à adopter une « personnalité africaine », entouré du symbole de l’étoile noire et portant la robe traditionnelle du fugu qu’il approuvera plus tard comme tenue nationale. Image tirée de Nate Plageman, « The African Personality Dances Highlife », 2014. Gracieuseté de Nate Plageman © Information Services Department of Ghana Photograph Library

Bien que ces déclarations n’aient eu qu’un faible impact dans l’immédiat, elles ont signifié l’intention de Nkrumah de rendre les Ghanéens capables de réaliser sa vision d’une nation africaine moderne dont la culture serait contenue dans la construction de la « personnalité africaine », un citoyen idéal qui incarnerait une identité collective fondée sur des valeurs africaines plutôt qu’étrangères. Le highlife serait la bande sonore de la vie quotidienne, réactivant des ressorts du caractère ghanéen qu’aucune administration coloniale ne s’était risquée à ressusciter.

L’espace contesté du highlife

L’émergence de formes urbaines industrielles et modernistes comme celles du port et de la ville moderne de Tema a non seulement restructuré les sociétés traditionnelles et coloniales, mais aussi catalysé de nouvelles cultures urbaines – et la personnalité africaine était destinée à habiter ce type d’architecture. Nkrumah et son parti au pouvoir, le Convention People’s Party (CPP), ont vu dans le nombre croissant de jeunes urbains l’occasion de promouvoir une culture qui rassemblerait les citoyens (un peu comme dans le village de pêcheurs) dans « une société industrielle fondée sur le travail, l’éducation et le service patriotique1 ». Et la tradition du groupe de danse highlife apparaissait comme le moyen de prôner les valeurs, les pratiques et les comportements que les jeunes pouvaient adopter et imiter.

-

Plageman, 261. ↩

Le jeune Francis Laryea lors d’un bal rock ‘n’ roll sponsorisé par le Black Eagle Club, vers 1960. L’installation libre du groupe et ses vêtements modernes contrastent avec l’orchestre de danse Uhuru, réglementé par l’État. Image tirée de Nate Plageman, « The African Personality Dances Highlife », 2014. Gracieuseté de Nate Plageman © Francis Laryea

Cependant, lorsque les jeunes ont rompu les liens familiaux et se sont déplacés vers les villes pour trouver du travail dans la nouvelle économie, beaucoup sont devenus insatisfaits. Confrontés au chômage, à une pénurie généralisée de logements et au manque de commodités de base – en particulier dans les zones exclues des programmes d’amélioration des infrastructures –, ils se sont sentis négligés et trahis par le parti qu’ils avaient porté au pouvoir2. Recherchant le réconfort et la camaraderie dans la musique pop occidentale, ils ont organisé des réunions informelles et privées sur la plage ou des événements dans des clubs de rock ‘n’ roll autogérés, contribuant ainsi à développer une culture d’autonomie centrée sur la musique non sanctionnée par l’État. De leur côté, de nombreux responsables du CPP considéraient que ces jeunes urbains, en adoptant des comportements et des pratiques étrangers, mettaient en péril l’avenir du Ghana. Dans sa lutte pour façonner l’esprit des jeunes et faire en sorte qu’ils aspirent à la personnalité africaine idéalisée, le CPP croyait lutter contre les influences extérieures qui perpétueraient une forme d’impérialisme culturel. Ils reprochaient aux jeunes qui adoptaient le twist et le rock ‘n’ roll d’avoir régressé dans la mentalité coloniale qu’ils s’étaient efforcés de fuir2. D’un autre côté, les jeunes et les musiciens pensaient que les sons étrangers qui s’infiltraient au Ghana étaient les plus susceptibles de promouvoir les valeurs modernes de leur expérience urbaine collective et l’esprit de la nation nouvellement indépendante.

Le rock’n’roll, insistaient-ils, n’était pas une musique « malsaine » et contraire à la culture « ghanéenne »; c’était un moyen de communication puissant qui reliait ses participants à une cohorte internationale de jeunes qui encourageaient la libération, célébraient la consommation et combattaient publiquement la dépersonnalisation que des générations de Ghanéens avaient connue sous le régime colonial. De nombreux jeunes étaient convaincus que le rythme vibrant de la musique, le style de danse flamboyant et l’esthétique correspondante étaient les moyens parfaits pour annoncer la fin d’une ère d’oppression et célébrer les nouvelles libertés qu’ils revendiquaient depuis sa disparition3.

Le véritable désir de Nkrumah de l’emporter sur l’esprit des jeunes ne venait pas de forces extérieures, mais plutôt du pouvoir de façonnement de soi émanant du Ghana lui-même. En réalité, c’est le CPP qui a généré les conditions propices à l’épanouissement de cette nouvelle culture : le déploiement d’infrastructures modernes opéré à une échelle inédite au Ghana n’a pas manqué de démanteler l’organisation traditionnelle de la société et de la communauté, ancrée dans les rythmes collectifs d’une économie et d’une vie sociale de subsistance.

Le Uhuru Dance Band, un groupe de highlife approuvé par l’État et soutenu par le Conseil des arts du Ghana, se produit en portant le fugu traditionnel pour adhérer à la « personnalité africaine » de Nkrumah, 1963. Image tirée de Nate Plageman, « The African Personality Dances Highlife », 2014. Gracieuseté de Nate Plageman © Information Services Department of Ghana Photograph Library

Le port de Tema et Tema New Town illustrent adéquatement la relation entre le groupe de danse réglementé par l’État et les programmes de développement urbain et industriel. Reconnaissant « le rôle vital des divertissements populaires locaux dans la lutte pour l’indépendance et la création d’une identité africaine », Nkrumah a approuvé un ensemble de « fanfares et de concerts étatiques et para-étatiques » associés à des sociétés gérées par l’État, telles que le Cocoa Marketing Board, la Black Star Shipping Line, les hôtels d’État, les forces armées, la brigade des travailleurs et le conseil des agriculteurs. Et sous la présidence de Nkrumah, les développements industriels à travers le Ghana, gérés par des sociétés d’État, ont continué à intégrer des salles de spectacle dans la conception de leurs complexes et à financer des groupes de danse et des soirées de concert qui offraient des divertissements à leurs travailleurs. À Tema, cette pratique avait toujours cours en 1973 lorsque le propriétaire de l’hôtel Talk of the Town a formé son groupe résident, Sweet Talks, dont plusieurs membres avaient déjà acquis leur expérience et développé leurs influences musicales en jouant dans des lieux parrainés par l’État à travers tout le pays. Le leader du groupe, Alfred Benjamin « A.B. » Crentsil, avait d’abord joué dans les années 1960 avec d’autres groupes dans des lieux affiliés à des projets d’industrialisation, notamment les El Dorados à la State Aboso Glass Factory dans l’ouest du Ghana et les Lantics à la State Hotel Corporation. De même, le Tema Food Complex, la plus grande usine de transformation alimentaire du Ghana à l’époque, a financé plusieurs des groupes dans lesquels d’autres membres de Sweet Talks ont commencé à jouer du highlife. Leur popularité allant croissant, les Sweet Talks ont créé en 1974 un son appelé Kusum Beat dont le succès international les a amenés à faire une tournée aux États-Unis, démontrant à quel point la culture ghanéenne s’est rapidement éloignée de l’identité nationale sanctionnée par l’État qui était censée avoir pris forme, en partie, grâce au highlife.

À l’image des plans d’architecture moderniste du pays naissant, le rôle du highlife dans une société ghanéenne moderne a dépassé la portée du contrôle gouvernemental pour devenir, en particulier aux yeux de la jeunesse urbaine, un moyen d’exprimer des manières d’être différentes de celles imaginées par l’État. Le prisme du domaine contesté du highlife éclaire utilement les contradictions internes d’une nouvelle nation qui a embrassé le modernisme et l’industrialisation d’une économie mondiale tout en rejetant l’influence de la culture populaire mondiale sur ses propres populations en voie d’urbanisation. Ces contradictions se sont intensifiées au sein d’espaces conçus pour affirmer la promesse de la personnalité africaine, avec l’aide du groupe de danse fabriqué par l’État, dont Tema est un exemple. Dans ce contexte industriel et urbain, le highlife, et la musique populaire en général, en sont venus à illustrer non pas une condamnation binaire de l’ère coloniale, comme l’avait espéré le nouveau gouvernement, mais l’inscription et l’articulation de l’hybridité culturelle de l’Atlantique noir dans un espace « intermédiaire ». De par son rôle d’agent sonore dans les archives architecturales, le highlife, à la fois musique et style de vie, est capable de combler les lacunes analytiques entre l’architecture moderniste construite, la vision logistique et infrastructurelle d’un État voué à l’industrialisation et la réalité vécue par les gens ordinaires.

-

E. John Collins, « Ghana’s Politics Has Strong Ties with Performing Arts. This Is How It Started », The Conversation, 2 novembre 2020, https://theconversation.com/ghanas-politics-has-strong-ties-with-performing-arts-this-is-how-it-started-148940. ↩

-

Homi K. Bhabha, The Location of Culture (Londres; New York : Routledge, 1994), 38. Bhabha, théoricien de la critique postcoloniale, a défini cet entre-deux comme un troisième espace, fondé non pas sur l’exotisme du multiculturalisme ou la diversité des cultures mais plutôt sur leur hybridité. ↩

Le CCA a fait tous les efforts raisonnables pour identifier et contacter les détenteurs des droits d’auteur des images qui illustrent cet article. Si vous identifiez l’une de vos œuvres, veuillez nous contacter à l’adresse copyright@cca.qc.ca.

Dele Adeyemo a écrit ce texte dans le cadre de sa recherche pour le Programme de recherche multidisciplinaire Centrer l’Afrique : perspectives postcoloniales sur l’architecture.