戦後日本社会における建築家の疎外と再接続

伊東豊雄はなぜ商品化住宅を探求したのかーー市川紘司が再考する

I. 見落とされていたもの

2013年にプリツカー建築賞も受賞した伊東豊雄は、20世紀後半から21世紀の現在に至るまでの戦後日本を代表する建築家として、国際的によく知られた存在だろう。伊東のキャリアを俯瞰すると、ある特徴が見えてくる。

1941年、日本の植民地だった朝鮮京城府(現大韓民国ソウル特別市)に生まれた伊東であるが、程なくして祖父方の郷里である長野県に住まいを移し、中学校に上がるタイミングで東京に移住した。以後、東京大学在学中や大学卒業後に勤めたメタボリズムグループの中心人物の一人・菊竹清訓の設計事務所、そして1971年に開設した自身のアトリエに至るまで、伊東は一貫して東京を拠点に活動をしつつ、日本全国そして世界各地で作品を手がけている。

1970〜80年代の日本の実験的な住宅建築を代表する「中野本町の家」(1976)と「シルバーハット」(1984)、磯崎新が審査委員長だった設計コンペを経て実現した「せんだいメディアテーク」(2000)、東日本大震災の被災地に集会場を建設する「みんなの家」の実践(2011〜)、そして三次元的に展開される曲面が特徴の「台中国家歌劇院」(2016)。これらの作品はみな表面的な次元での作風が大きく異なるが、まさにこうした作風の多様性や可変性こそ、伊東豊雄という建築家の一貫した特質であるというのが私の見方だ。

しかし、ポストモダン建築の日本的展開を再考する今回の「Meanwhile in Japan」において我々が注目したのは、上記のような伊東の輝かしい作品譜のなかで、現在はほとんど顧みられることのない実践である。それは「商品化住宅研究会」と呼ばれるプロジェクトである。伊東の建築事務所がまだ弱小だった1980年代初頭の数年間、スタッフの祖父江義郎や妹島和世らと開催していた研究会であり、1970年代の日本の住宅市場に登場した「商品化住宅」という新しい商品カテゴリーをテーマとする活動だった。

我々がこの一見非常に地味に見える研究会活動にあえて注目したのはなぜか。それは戦後日本という西洋から見れば特殊な時空間において、建築家がどのような社会的な立場や役割にあったのかを検証するための象徴的なサンプルになると考えたからにほかならない。

日本において建築家は、早急な近代化を目指す明治国家の建設業を担う職能として19世紀末に誕生したが、戦争そして戦後の高度経済成長を経て、徐々に社会的にマージナルな立場へと追いやられていく。伊東の商品化住宅研究会はそうした建築家を取りまく状況の趨勢に対する批評や抵抗の実践として見立てられるのである。その実践は歴史的なものであるばかりではない。建築家が社会的にある種、疎外されている状況を乗り越えようと、建築家の社会的役割や建築の社会性といった主題が現在なお日本の建築界において熱心に議論されていることを踏まえれば、それはよりアクチュアルな意味を持ってもいるのだ。

II. 日本建築の1970年代──黄金時代、または徒花として

1980年代初頭の伊東豊雄が実施した商品化住宅研究会を考えるためには、先立って戦後日本における住宅産業と建築家の関係性を抑えておく必要がある。

長引いた戦争が1945年8月に終わったのち、日本には420万戸とも言われる深刻な住宅不足が存在していた。国民の住宅を近代的にアップデートしつつ、それを効率的に生産すること。すなわち住宅生産の工業化。それは喫緊の国家的課題であった。そして同時に、当時の建築家の取り組むべき主たる主題のひとつでもあった。たとえば、建築家の前川國男は、技術者とともに木質パネルによる工業化住宅のプロトタイプである「プレモス」を設計している。

しかし1960年代以降、建築家の実験は減る。代わって主たる担い手となるのがプレハブ住宅メーカーであり、その後日本の住宅産業で大きなシェアを占めるまでに成長していく。1960年代から1970年代にかけて、日本は奇跡的な高度経済成長を遂げることになるが、そのような時代状況の変化は人々の住宅に対する要望や欲望にも大きな変化をもたらさざるを得ない。戦後取り組まれた住宅の工業化は、住宅部材の工業生産によって高品質の住宅を低価格で購入することを可能にしたが、人々はそれに加えて、特徴的な意匠や装飾、あるいは魅力的な生活スタイルの提案を住宅生産側に求めるようになる。いわば、住宅が工業製品から商品(消費財)へと変化したのである。一例としては、暖炉やドーマー窓といった建築部位が欧米的な住まいの記号として好まれるようになる。

1970年代、日本における住宅は工業化から商品化されるものに変化した。工業化住宅が効率的に工業生産される建築の在り方を目指す点でモダニズム的な思考にもとづくものだとすれば、後者の商品化住宅は、大衆消費社会の欲望に応答した建築の在り方を目指している点でポストモダニズム的なものであったと言えるだろう。我々研究チームの関心にとって重要であるのは、1970年代の住宅供給に起こった根本的な変化に対して、建築メディア上に登場するいわゆる「建築家」たちがほとんどコミットしていなかった、ということである。この時代、建築家たちは──戦後すぐの前川とは対照的に──住宅産業にコミットすることはなく、むしろより個人的な領域で建築形態や空間の実験に邁進したのである。

象徴的な存在には「野武士」と呼ばれる建築家世代が挙げられる。野武士とは、安藤忠雄や石山修武、そして伊東豊雄など、1970年代に登場した一群の若手建築家たちの別称で、槇文彦による命名1。特定のパトロンや師匠を持つことなく、自らの手腕のみを生きる術として独立独歩で活動する彼らの姿勢を、近代以前の主なき野武士に例えたのだ。安藤の「住吉の長屋」、石山の「幻庵」、そして伊東の「中野本町の家」など、彼らの作品に通底するのは、都市的コンテクストやシステム化された住宅産業からの離別の意志、そして閉ざされた住宅内部に豊穣な空間を創出したり、独自に集めた建築資材をもとに住宅を組み上げたりするための独創的な設計方法論であった。同様の指向性は「住宅は藝術である」と宣言した篠原一男、また「都市からの撤退」を宣言した磯崎新など、より年長世代の建築家たちにも見られるものである。

ただし野武士世代の建築家たちは進んでそうした態度を取ったというよりも、そうした態度へと追い込まれた側面が強かった。先行する磯崎そして丹下健三は、若手の時点から都市や公共建築の設計・計画の機会が与えられていたが、すでに都市開発や住宅産業のシステムが構築されつつあった1970年代にデビューした彼らに残されていたのは、小さな個人住宅と少しの商業施設であった。彼らはそうした社会的周縁部を主戦場に、自らの建築をつくりあげていくほかなかったのである。

結果として、1970年代の日本は世界的にも類を見ない住宅建築の実験場となった。「住吉の長屋」の安藤や「中野本町の家」の伊東のほかにも、篠原一男、原広司、坂本一成、長谷川逸子など、世界建築史的にも重要なプレイヤーが競うように個性的な表現の住宅作品をメディアに発表している。このような1970年代の日本建築の状況を指して、東京工業大学教授で建築家の奥山信一は「住宅の黄金時代」であると呼び、その特徴として「建築それ自体の形や構成法」を追求する「フォルマリズム」や空間の「内向性」と、それらが可能にする豊かな実験性を指摘している2。住宅を取り巻く社会的・都市的文脈の意図的な切断、そしてその反面としての住宅建築の形式性や空間に対する弛まぬ探究に、1970年代住宅の特徴が見出されるのだ。

しかし注意すべきは、そのような「黄金時代」とも称される豊穣な住宅実験は、とはいえ、二度のオイルショックを挟みながらも経済成長に邁進する日本の都市開発や住宅産業の外部ないし周縁部で展開された、ごくごくマージナルな事象であったことだ。戦後日本の大手組織設計事務所である日建設計のリーディング・アーキテクトとして活躍した建築家である林昌二による評価は、この悲観的な側面に注目したものである。林によれば、野武士に代表される1970年代の実験的な住宅建築は「虚しくも華麗なあだ花」1に過ぎない。つまり、それらは建築的には興味深い実験ではあるが、広く日本社会や都市にとっては実質的な意味をもたない(実を結ばない)、と断じたのである。

-

林昌二「歪められた建築の時代──1970年代を顧みて」、『新建築』1979年12月号 ↩

III. なぜ「商品化住宅研究」だったのか?

こうした文脈のなかで、伊東豊雄は1980年代初頭に商品化住宅研究会(以下、研究会)を発足した。さて、それでは伊東はなぜ、そしていかに商品化住宅を研究したのか。

それを明らかにすべく、今回我々は以下のようなリサーチをおこなった。すなわち、(1) 伊東の事務所が保管する研究会とその前後の住宅設計の調査、(2) 伊東が1970〜80年代に発表した文章の調査、(3) 伊東へのヒアリング、そして(4) 少数の聴講者を交えたインタビュー、である

この一連の調査によれば、まず、研究会が開催されたのは1981年から1983年の約3年の期間である。ペースはまちまちであるが、最盛期には週に一度の割合で事務所内にて開催されていたようである。メンバーは伊東、そして事務所スタッフの祖父江や妹島、そして開催当初には住宅メーカーのパナソニック・ホームズ社員の名前もあった。

事務所所蔵の資料一式を紐解くと、その資料冒頭には研究会発足時に伊東が記したと思われる直筆のマニフェスト(「研究会立ち上げ趣旨書」1981年1月)がある。そこにはこのように書かれている。

「建築家の作品としての住宅ではなく、また従来の建売住宅、プレハブ住宅とも異なる新しいタイプの商品としての住宅をつくることを目的とし、そのための調査研究作業を行うために研究会を発足させる(下線部:引用者)」

短いが、興味深い内容のテクストである。先述した背景を踏まえれば、このテクストから当時の伊東の問題意識は容易に理解できるのではないだろうか。すなわち、1970年代に住宅建築をめぐって形成されていった産業と建築家とのあいだの分離的状況を再縫合すること。伊東が研究会を発足するモチベーションはつまるところそれであった。

「立ち上げ趣旨書」には、以上のマニフェストに続くかたちで、より具体的な「目標」と「作業」が記されている。「目標」は「a.経済性の獲得」「b.自然環境のコントロール」「c.新しいライフスタイルとの適合」、「作業」は「情報収集」「モデルイメージの制作」「マニュアルの制作」である。これらの指針にもとづき、研究会では当時流通していた実際の商品化住宅の温熱性能や価格帯に関する事例調査、木造在来工法・ツーバイフォー・鉄骨造などの構法にかかる検討、住宅市場の主たる顧客である若い都市居住者へのヒアリング調査、そして新たな商品住宅モデルの考案……等々が具体的におこなわれた。

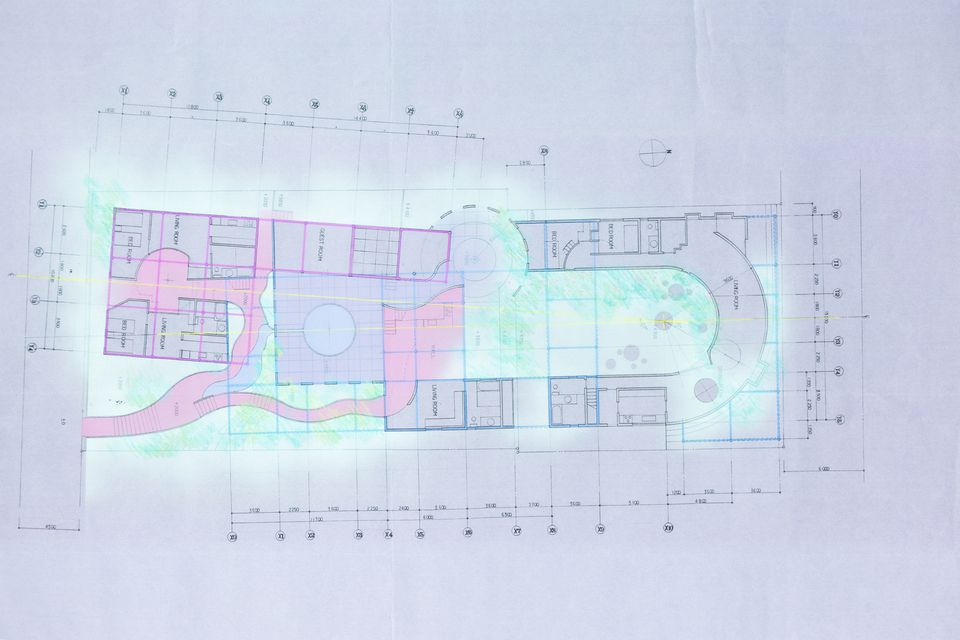

記録される研究会活動のなかでとりわけ目を引いたのは、彼らが実際に考案した商品化住宅のプロトタイプである。ツーバイフォーと鉄骨造の二種類が検討された末に後者が採用されているのだが、興味深いことに、それは単なる事務所内でのスタディに留まることはなかった。その住宅提案は、感度の高い都市の女性たちをターゲットにする生活文化雑誌『クロワッサン』(1981年10月10日号)に掲載され、実際にクライアントが募られたのである。

誌面は「住む人によって表情が変わるセミオーダーの家。」とのキャッチコピーに始まり、イラスト的な軸測図面によって内部空間を伝えている。建築専門外の一般読者にも興味を引くよう工夫が施されていることが分かる。各種設計図面と人の写り込まないクールな竣工写真、そして建築家による難解な解説テクストでおもに構成される建築専門誌の誌面とは異なる、非常にポップな印象を放つものとなっている。

この記事には鉄骨造によるふたつのプロトタイプが掲載された。それぞれ「2階リビングのある家」と「土間のある家」という、いかにも当時の商品化住宅らしいキャッチーな名前が付けられており、研究会での事例リサーチが反映されていると考えられる。いずれもシンプルなボックス状の住宅であり、全体的なデザインやプランには際立った特徴は見られない。しかし内外空間の境界を曖昧化し、どのような使われ方をも許容できる土間を大きく一階に設けている点などには、「シルバーハット」など、その後の伊東の建築作品に見られる空間的特徴の萌芽を見出だせよう。あるいは1階寝室に描きこまれたフラミンゴは、商品化を意識した記号的表現として注目してもよいかもしれない。1980年代の日本でもミュージシャンのクリストファー・クロスが流行しており、その彼がアイコンとして使っていたのがフラミンゴの絵だった。

『クロワッサン』掲載後、伊東事務所には実際に何名ものクライアント候補からの連絡があったようだが、大半は感想のお便り的なもので、実施には至らなかったらしい。そんななかで、1982年竣工の「梅ヶ丘の家」は、研究会の挑戦的なメディア戦略が生み出した唯一の住宅作品として、特筆すべきものである。映像作家の萩原朔美がクライアントとなったこの住宅は、一般誌でキャッチーにプレゼンされたプロトタイプを下敷きとした、鉄骨造によるボックス状の単純明快な建築となっている。

その軽やかで明るい空間の印象も含めて、煙突が二つならんだような「アルミの家」(1971)やU字型のプランをとる「中野本町の家」といった、1970年代の伊東の作品とは全く異なる建築である。一般的に伊東の作品譜において、1976年の「中野本町の家」の重さ・内向性と、1984年の「シルバーハット」の軽さ・開放性の対称性はよく知られたものであるだろう。1980年代初頭の「梅ヶ丘の家」には、そうした作品性の転向の萌芽が見て取れる。

IV. 絶望的なほどの深い裂け目

今回敢行した二度のヒアリング調査において興味深かったのは、伊東豊雄自身の研究会に対する認識と評価である。端的に言って、それは驚くほど低かった。「覚えてないなあ、そこまで真面目に取り組んでいたわけではないんだよ、仕事がなくて時間があったからやっていただけでさ…」等々、数年で終わったこの研究会に注目して微に入り細に入り尋ねる我々を牽制するかのように、否定的な述懐が繰り返されたのである。

先に引用した1980年代初頭のマニフェストは非常に意欲的なものだったが、現在の伊東は研究会をある種、失敗したプロジェクトであると認識しているようなのである。ひとつの要因としては、『クロワッサン』掲載後の展開が思ったようには進まなかった点が挙げられるだろう。1970〜80年代と言えば日本の建築メディアの最盛期である。それに背を向けて、あえて洒落な女性を読者にする一般誌に飛び出したものの、結局実作は一作しかつくれなかった。住宅消費者の側から芳しい反応を受けられなかったと、ある種の挫折の感覚があったことは想像に難くない。

伊東豊雄の建築家としてのキャリアからも、そのような失敗の意識の理由は考えられるかもしれない。伊東は1970年代初頭におけるデビュー以来、一貫して建築と社会や建築家と施主・使用者の関係性、というよりもその関係の断絶を問うてきた。早くもデビュー作である「アルミの家」を発表した際から、そのような認識は生々しく吐露されている。

「私にとって一軒の住宅の設計は、設計者である自分と、その住宅の住み手となる設計依頼者との間の、まったく絶望的なほどの深い裂け目を辿っていく作業にほかならない。ここで本来なら辿ってという表現よりもうずめるというべきであろうが、いまのところ裂け目をうずめるような共通のことばはほとんど存在しない」1。

建築(住宅)を設計する建築家と、その建築の施主(利用者・生活者)との間にある如何ともし難いギャップに対する伊東の絶望は、非常に深いものがある。その絶望的な感覚は、社会や産業の外側で住宅の実験に精を出さざるを得ない1970年代の建築家をめぐる状況を鋭敏に捉えたからこそ、生まれるものであったと考えてよい。

翻って研究会の諸活動は、デビュー当時に赤裸々に吐露した設計者と住み手の「絶望的なほどの深い裂け目」を「うずめる」ための作業にほかならなかった。だからこそ顧客のマーケティング調査をしたり、一般雑誌に提案を持ちかけたりしたのだ。だが結局満足の行く成果は挙げられなかった。

現在なお伊東は建築の社会性や建築家の社会的役割を問い続けている。1990年代以降、最初の大規模公共建築作品である「八代市立博物館」(1991)を契機として、伊東はその活躍の舞台を住宅や商業施設からより公共的なプロジェクトへとシフトさせていく。しかし、市民に開かれた建築をつくり続けるなかでも、以上のような断絶の認識がその後も伊東自身のなかには燻り続けたようである。

だからこそ、東日本大震災以後、伊東は率先して被災各地を訪れ、より直接的に建築の使用者(被災者)と交流を重ね、集会場を建設する「みんなの家」の活動を展開したのである。建築家が「作品という個人的表現」2を抜け出し、その社会的役割をいまいちど考え直すためのプロジェクトであるというのが、伊東による「みんなの家」の位置づけである。このような問題意識の継続は、研究会の試みが「絶望的なほどの深い裂け目」を架橋する解答には(少なくとも伊東の自意識のなかでは)なり得なかったことを逆説的に示しているだろう。

V. 「踏み絵」を踏む

ともあれ、伊東自身の述懐に反して、少なくとも今回調査した事務所の記録資料を見るかぎりでは、研究会の活動は濃密そのものである。小規模な建築設計事務所が、収入を見込めない研究活動にかなりの時間と労力を割くには何らかの強い動機があったはずだ。やはり当時の伊東にとって、この研究会はそれなりに重要な意味をもっていたのではないか。

伊東豊雄のよく知られた論文に、1989年、雑誌『新建築』に発表された「消費の海に浸らずして新しい建築はない」がある。バブル経済によって世界一の消費都市となった東京で書かれたこの論文において、伊東は、建築が衣服やTVスターと同じように「消費されるファッショナブルな商品」に過ぎなくなっていること、そしてこのことを受け入れた先にしか新しい建築は生まれ得ないことを高らかに宣言している1。これは同時に、消費社会の大衆を嫌う高騰的な建築家世界に対する痛烈な批判でもあった。

-

伊東豊雄「消費の海に浸らずして新しい建築はない」、『新建築』1989年11月号 ↩

研究会は、そうした伊東の問題意識が表現された最初のプロジェクトであったと見なしてよい。先に引用した趣旨文は、建築家が商品化住宅という消費の海に飛び込むべきであることを先取りしたものと読める。また、より直接的には、研究会発足と同タイミングで建築メディアに発表された「商品化住宅という踏み絵」という論文が、興味深いサンプルとなるだろう。この論文は、日本で刊行されている伊東の二冊の分厚い著作集に未収録のものなのだが、ここで伊東は、現在の建築家が「オリジナリティを発揮しうる最後の砦(…中略…)聖域であるかに思ってきた住宅設計の領域」から足を踏み出して、「容赦ない商業主義に晒される地点」に立たねばならないことを強く主張する1。

「消費の海」「容赦ない商業主義」そして「商品化住宅」。1980年代初頭と末尾に書かれた三篇のテクストを貫いているのはこの3つのキーワードである。そしてこれらと対称化されるかたちで厳しく批判されるのが、こうした領域に踏み込むことなく、安寧と「住宅設計という聖域」に閉じ籠もっている大勢の建築家の姿勢であった。

1980年代における伊東豊雄の問題意識は明らかに一貫している。建築家をめぐる1970年代的状況──建築家が建築産業の主流からデタッチされてしまった状況──はいかに克服可能か。マージナルな実験に拘泥するのでもなく、産業システムに只乗りするでもない、第三の道の検討。研究会とは、そのような問題意識をもつ1980年代的伊東にとっての、最初の具体的なアクションだったと言ってよい。そして、1970年代に生じた建築家の疎外が、明治時代から戦争と敗戦を跨いで高度経済成長に至るなかで変遷してきた日本の近代建築の帰結であるとすれば、伊東の取り組みは、そのような歴史的趨勢に抵抗する素早い批評的実践として、やはりたしかな歴史的価値をもつものであろう。

-

伊東豊雄「商品化住宅という踏み絵」、『建築文化』1981年5月号 ↩

このエッセイは「CCA c/o Tokyo」プログラムの一つである「Meanwhile in Japan」シリーズの一環として書かれたものです。

注