近代の空間に孔を開ける

若林幹夫が問い直す、原広司の思索と行動の現代的意義

原広司はポストモダニストか?

近年急増する外国人観光客の間でもっとも知られた日本の現代建築は、原広司設計の大阪の梅田スカイビル (1993)だろう。超高層のツイン・タワーの頂部をリング状の“空中庭園”で連結したこの建物は、2008年に英紙タイムズが掲載したイギリスの出版社Dorling Kindersleyの「世界の建築トップ20」に選ばれて以来、多くの来場者を集めている。

この建物のある関西地方を訪れる観光客の多くは、原のもうひとつの代表作もきっと訪れているはずだ。谷底のような1階フロアからエスカレーターと大階段が屋上の「大空広場」へ斜面を登るように続く巨大な吹き抜けのコンコースが印象的な、JR京都駅(1997)である。一般に親しまれている原の作品にもう一つ、銀色の巨大な空飛ぶ円盤のような札幌ドーム(2001)がある。超高層、駅舎、スタジアムという異なるタイプの巨大建造物を、小規模な個人の建築事務所で次々に実現させた原は、現代の日本で大衆的にもっとも成功した建築家の一人と言っていいだろう。

内部と外部が反転するような空間、雲や山並みを思わせる複数の層をオーバーレイさせた複雑な造形、天井や窓の緻密な設計とそこから取り込まれる光線の利用、壁面や天井やドアの影や雲や風を思わせる幾何学的な文様や鳥の姿の精巧なデザインなど、原の建築はその現われだけを見ると、現代建築に虚構性や記号性を復活させようとした同時代の欧米のポストモダニズムの動向に呼応したものにも見えるかもしれない。事実、そういう論評も多いが、そうした表層的な印象批評では、日本における原の建築の今日に至る大衆的成功と社会的受容を説明することはできない。

原は、60年代末~70年代半ばに書かれた有孔体の理論、浮遊の思想、均質空間論などの哲学的で思想的な建築論で日本の建築界に影響を与えた一方、1970年から10年間、ヨーロッパ、アフリカ、中東、中南米、インド・ネパール、東南アジアなど世界各地で集落調査を行った実践の人でもある。集落調査の報告は1973年から75年にかけて『SD』別冊として刊行され1、そこから引き出された建築への100の示唆である「集落の教え」が1987年に『建築文化』に掲載されるなど2、日本の建築界に一つの知の体系を開いた。

先鋭的な建築理論と徹底した集落調査の成果を、建築作品で実践してきた原の試みと、その作品が大衆に支持され社会に受容されたという事実は、どこか深い次元で通底しているはずである。だから、私は原の建築に一般になされてきた表層的な理解に違和感を抱いてきた。ポストモダニズムはこの「通底」を説明しない。何か見落としてきたものがあるのではないか? ポストモダン的にも見える原の建築が、理論や集落調査を土台にしながら追求した核心は何なのか、原広司の仕事と軌跡を資料とインタビューによって確かめるのが、「Meanwhile in Japan」のリサーチの課題である。

西欧の外からの問い

周辺の大規模再開発が進む東京・渋谷駅からほど近い閑静な住宅街にある原の事務所、アトリエ・ファイを私たちが訪れたとき、作業板上のトレーシングペーパーに原は何かを書いている最中だった。それは近代・現代の主要な政治家・革命家・哲学者・思想家・文学者・科学者・技術開発者など数十人――ただし建築家は含まれていない――と、戦争や革命、発見や技術革新など、彼らにかかわる重要な出来事を書き込んだ手作りの年表だった。「ポストモダニズム建築の時代に何を考えて設計や調査をしていたのかを知りたい」という私たちの依頼に対し、建築にとどまらない世界史的拡がりの中でポストモダンを捉え直すために、これまで読んできた膨大な数の書物を読み直して、原はその年表を作っていたのである。

年表に言及しながら原は、弁証法批判、投票民主主義や貨幣への疑問、アドルノの否定弁証法と仏教思想や日本思想の類似と違いなど、近代への疑問と批判を縦横無尽に語り続けた。私たちが探りたいのは、ポストモダニズム建築と原の建築との混線がどこからどう始まったのかということなのだが、原にとって「ポストモダニズム建築」という概念は関心の範疇にないらしい。近代をめぐる彼の思考の焦点は、「均質空間の批判とその超克」から逸れることはなかったのだ。test

均質空間は、1975年に哲学思想系の雑誌『思想』に原が発表した論考1で本格的に論じられた。そこで彼は、どの文明や社会にも支配的な空間概念があり、近代社会に支配的な空間概念は、自然的な条件の差異を消去し、歴史的・文化的な意味を排除する均質空間であると主張した。そして、ミース・ファン・デル・ローエが1919~21年に描いたガラスの摩天楼のスケッチにもとづくユニヴァーサル・スペースが、空間概念としての均質空間を建築として物象化する道を拓いて近代建築の勝利者となったが、現象として、均質ではない現代の都市や社会の隅々まで均質空間の支配は及んでいるので、その廃棄なしには現代の諸矛盾からの真の自由はあり得ないと主張したのである。

自作の年表を前に、近代の思想や科学、政治や経済などを均質空間と共に批判しながら、西洋以外の社会や思想を知らない欧米の知識人や建築家たちが、西欧的な思考と論理と文化の枠内からモダンとポストモダンを考えることの限界を、原は繰り返し語った。その語りからは、西欧起源の現代建築の世界を日本人として生き、欧米の学問や思想を学んできた一方で、世界各地の集落を調査し、ラテンアメリカや中国を含む世界の文学や芸術に親しんできたことが、欧米起源のモダニズムとポストモダニズムをともに批判する原の、知的かつ実存的な土壌となっていることが強く伝わってきた。

-

原広司「文化としての空間――均質空間論」、『思想』1975年8月号~9月号。後に「均質空間論」と改題されて『空間〈機能から様相へ〉』岩波書店、1987年に所収。 ↩

集落調査は建築のための実験だった

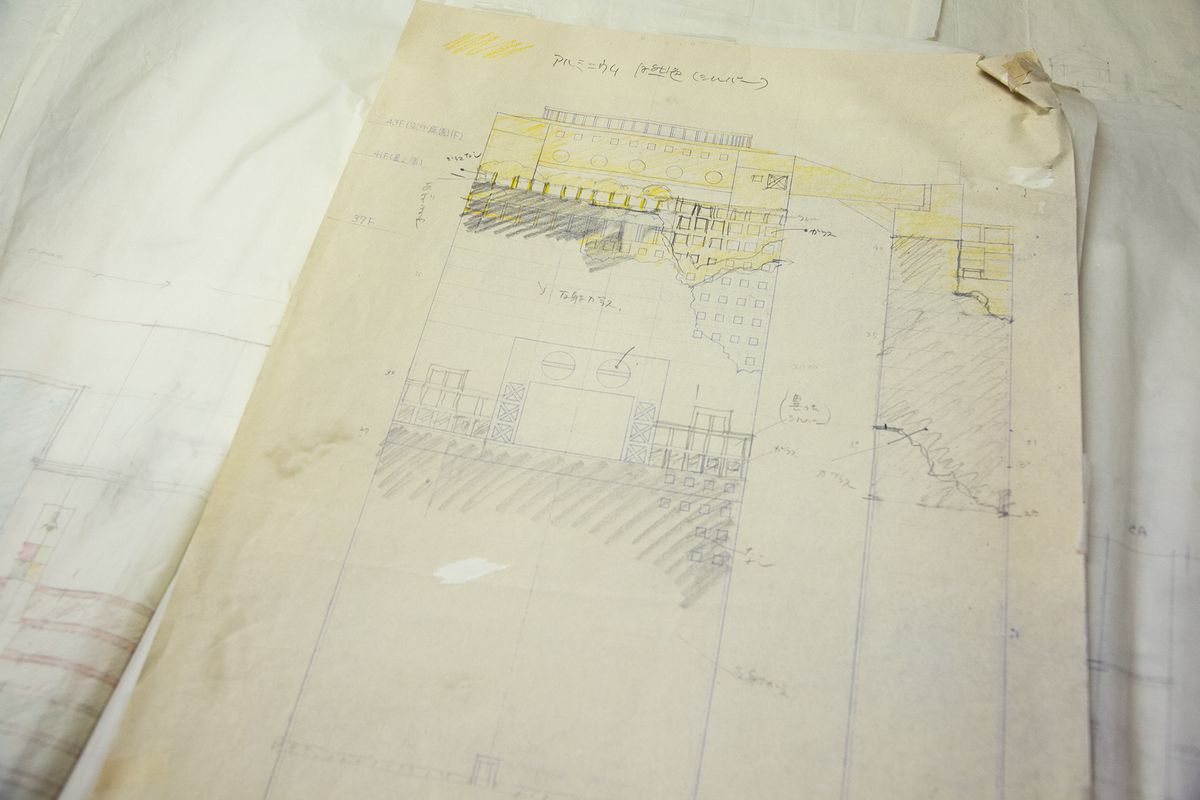

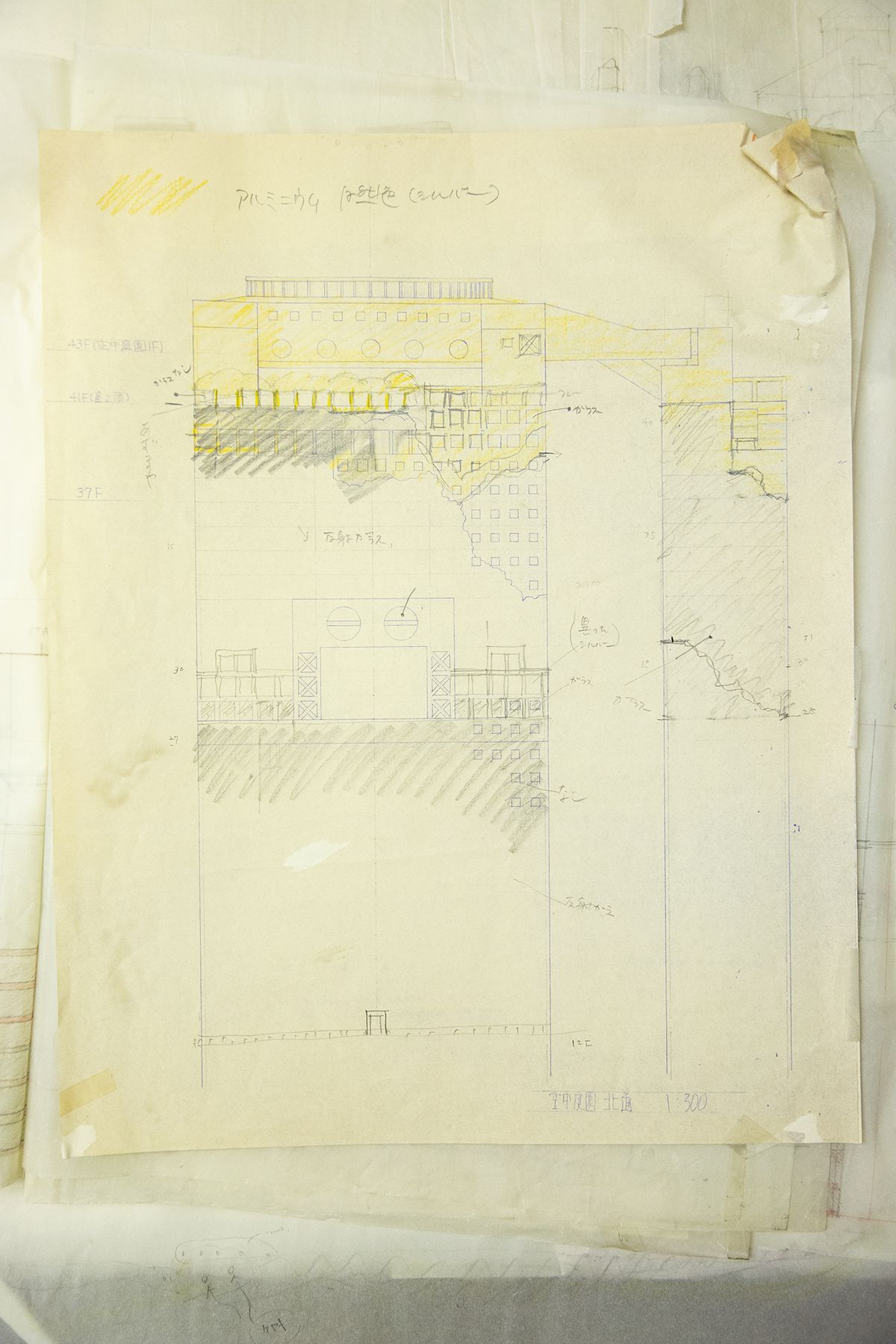

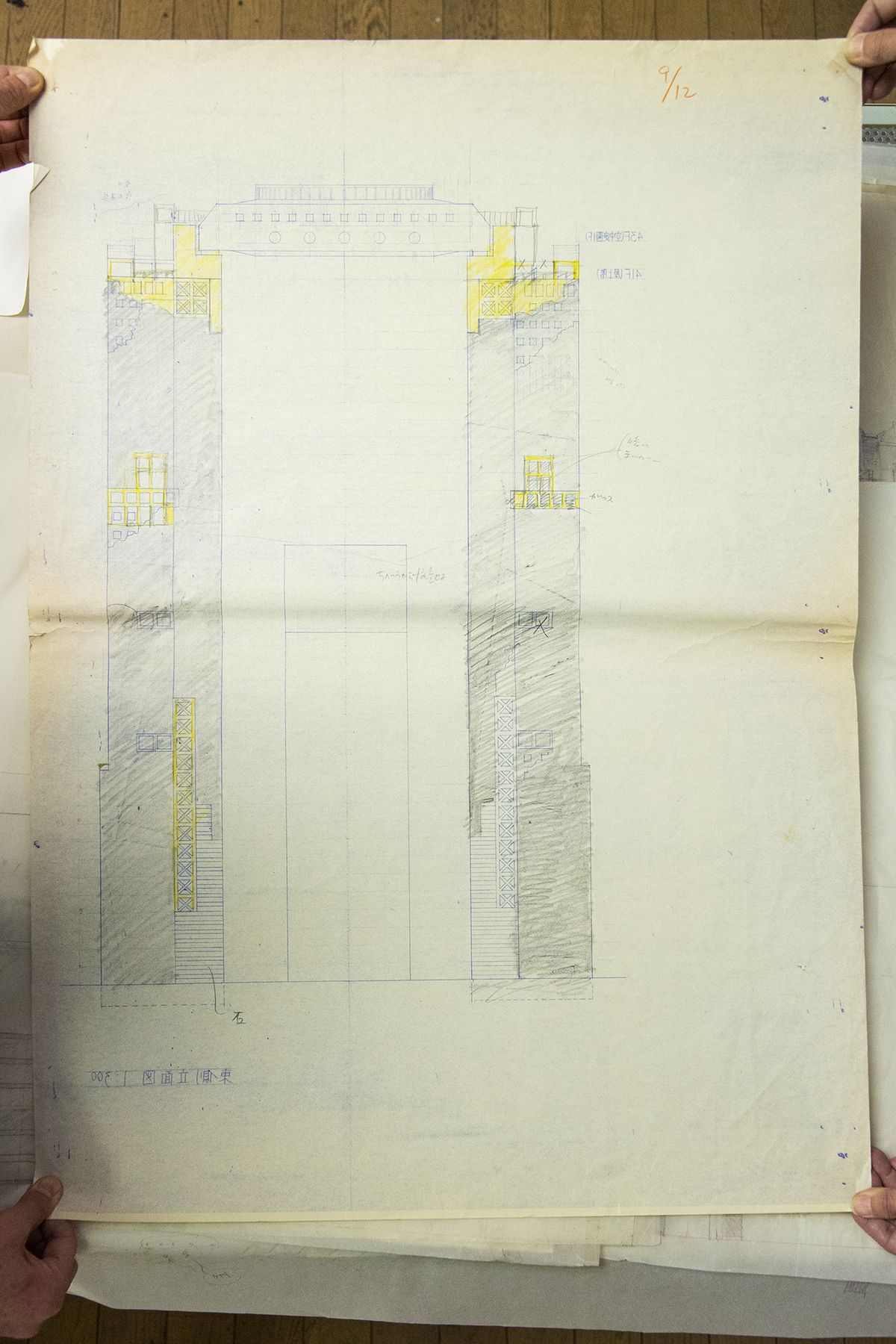

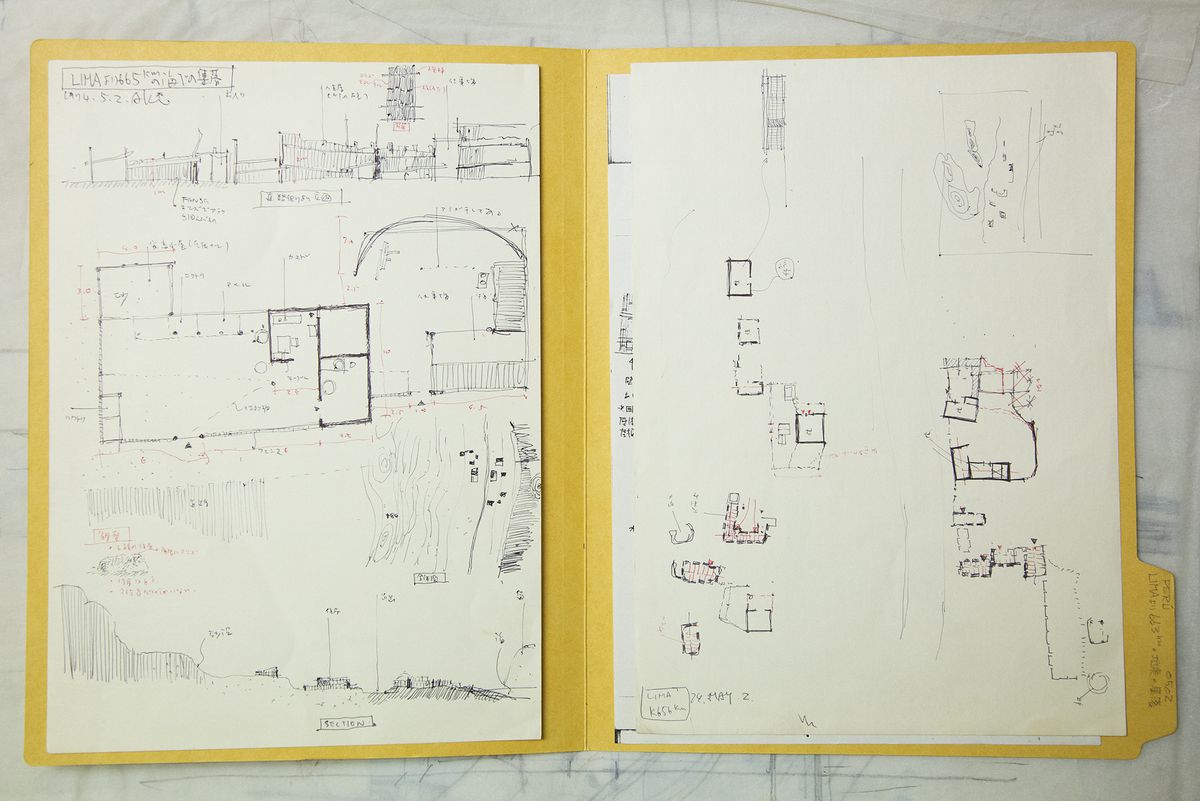

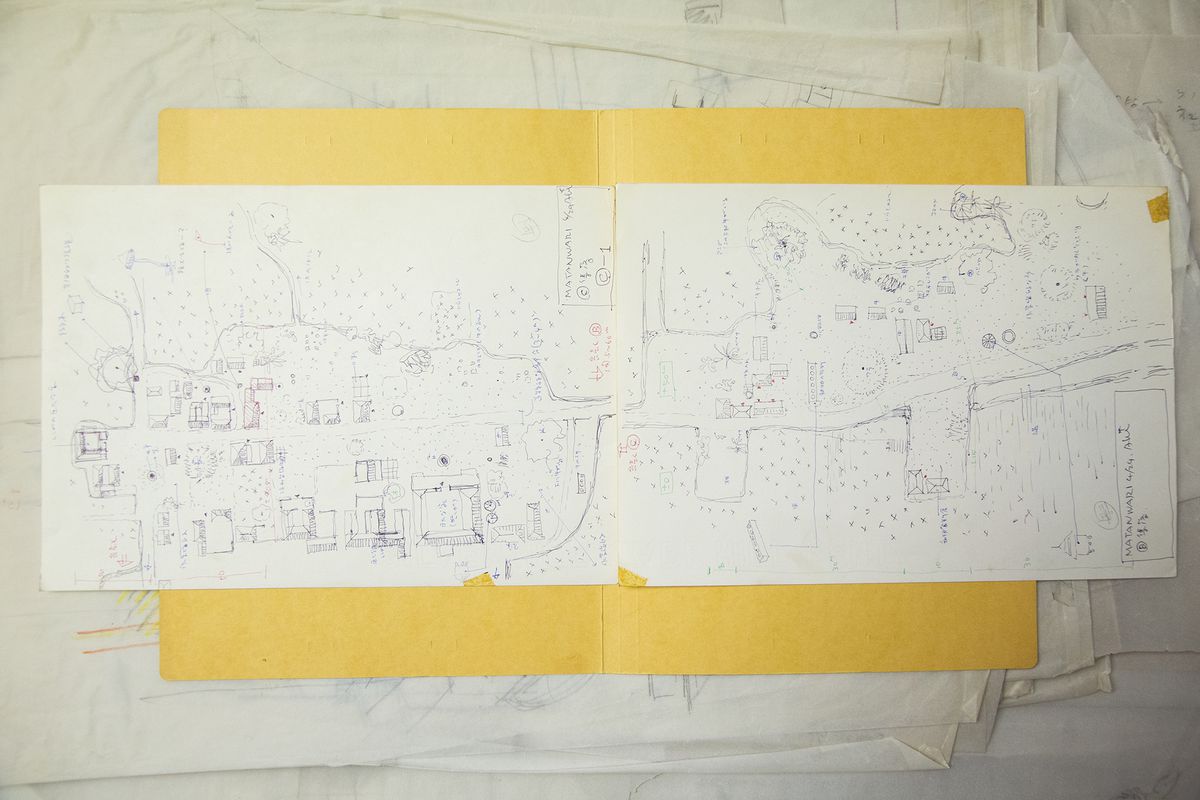

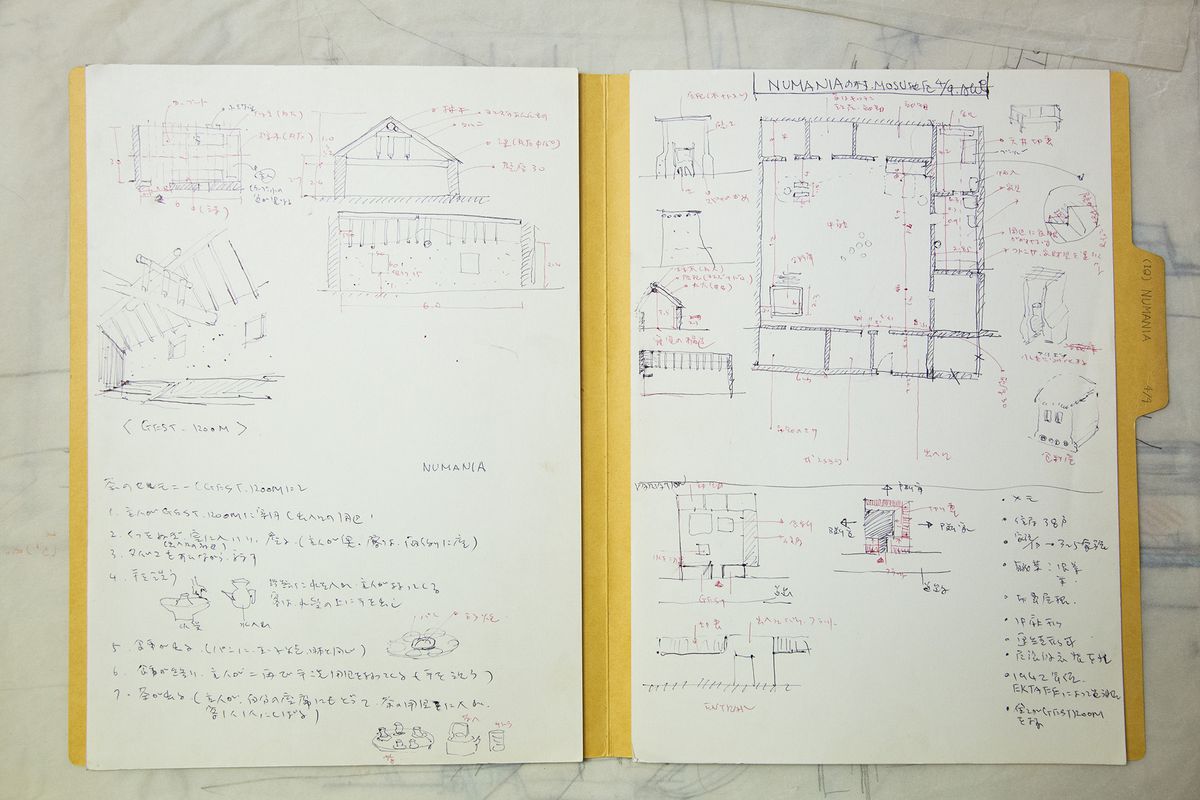

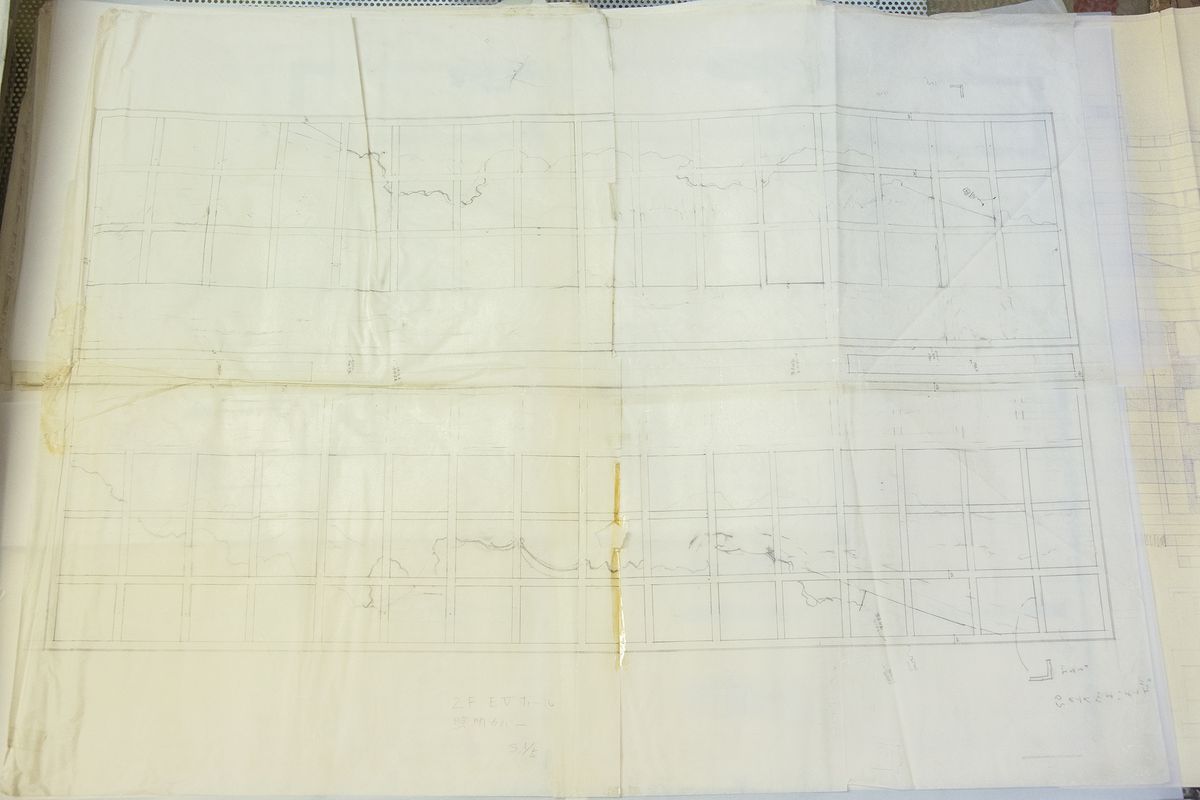

原のアトリエには集落やその周囲の風景、集落全体の住居配置と空間構造、住居の間取りや断面図、住居の細部の意匠などのスケッチとメモが、調査年と調査地域ごとにファイルに入れられてボックスに収められている。その詳細さと情報量の多さに私たちは圧倒された。

集落調査では、調査対象とする集落を事前に決めず、調査ルートを走破する途上で出合った集落から原が直感で選んだものを1日に2,3ヶ所訪ね、言葉が通じないことも多い住民たちに調査の意図を理解してもらい、測量した住居や集落の見取り図やスケッチを原が自ら素早く描きあげていく――そんな形を取ったと、原は私たちに語ってくれた。

集落調査を始めて以降の原の建築には、住宅から大規模建築にいたるまで、調査から得た数々の「集落の教え」が活かされている。だが、沖縄の伝統的な建築意匠を用いた那覇の城西小学校などを除けば、歴史的、伝統的な記号や意匠は直接引用されていない。集落調査で発見したものは直接的な表現としてではなく原理として使うのだと、原は私たちに語った。そこには、近代に対して歴史や伝統を表象として参照あるいは引用したり、普遍主義に対してローカリズムや多文化主義を対置したりするのとは異なる、歴史や伝統や地域や文化に対する姿勢が示されている。ヴァナキュラーな建築の様式や意匠を収集して分類し、それまで評価されてこなかった芸術的価値と近代建築への示唆をそこに求めた、『建築家なしの建築』のルドフスキーなどとは異なる眼差しを、原は集落に向けていたのである。

集落調査で原は、風土も歴史も文化も異なる場所で作られた、多様な建築や集落の間に類似性や共通性を発見していったという。1日に集落2、3箇所という驚異的なスピードの調査が可能だったのも、その調査が個々の集落の個別性や特異性を知ることではなく、複数の集落とその建築を重ね合わせたところに見えてくる共通性や類似性の発見を目的としていたからではないだろうか。集落調査は「(建築は)この程度まではやっていいんじゃないか、これ以上やるとおかしくなるのではないか」を知るための「実験」だったと、私たちに原は語った。その言葉からは、彼の集落調査が、自然の中で人間が生きる形として集落を捉え、その空間的な構造や仕掛けを生み出す人間の構想力を理解するための調査だったことがうかがわれた。表象としての集落や建築ではなく、それらを可能にする人間の構想力そのものを彼は見つめていたのである。

集落調査の紀行文である『集落への旅』(1987)1で原は、「伝統なる概念は、ナショナリズムに帰属するのではなく、インターナショナリズムに帰属する概念である」と述べている。土着的な集落や自然の地形を思わせる原の建築は、ミースやコルビュジエやグロピウスが目指したような国際的で普遍性的な近代建築を批判し、それらとは異なる建築言語と建築空間を求める点でポストモダニズム的だ。だが原の建築は、世界の集落を旅し、調査する中で原が見出した、国際的で普遍的な原理としての「集落の教え」による建築であるという意味で、近代建築の巨匠たちの作品とは異なる仕方で国際的、普遍的な建築を目指しているのだ。

-

原広司『集落への旅』岩波書店、1987。 ↩

現代社会の局所に孔を穿つ

1967年に『建築に何が可能か』1の中の「有孔体の理論」で原は、閉じられた空間に孔を開くことが建築であると主張した。原にとって「孔を穿つこと」は、世界に働きかける人間の欲望と構想力の、普遍的で原初的な形なのだ。その後の彼の軌跡は、均質空間とは異なる空間概念とそれを物象化する仕組を世界の集落に求め、そこで見出した原理を用いて、均質空間から逃れ出る「孔」を現代社会の局所局所に作っていく試みの連続だったと言えるだろう。80年代の原は、均質空間に代わる新たな空間概念を現時点では提示することができない以上、均質空間から遁走しながら、世界の局所局所に均質空間ではない建築を実現していくことが、現状において取るべき戦略なのだと述べている。そんな「均質空間からの遁走」を、原は様々な形で試み続けてきたのである。

「閉じた空間に孔を穿つ」という建築の原初的な形と、世界各地の調査から学んだ「集落の教え」によって、それまでなかった建築的な経験を可能にする構想力を、それらの建築によって原は示し続けてきた。梅田スカイビルを訪れる人は、上空に浮かぶ空中庭園の環の孔を通して、その向こうの空を見る。京都駅の中央コンコースに立つ人は、吹き抜けのガラス屋根の向こうや、エスカレーターと階段の彼方の大空広場の上の空を見る。アーカイヴ調査で見た80年代の原の作品の図面には天井伏図がひとつひとつ詳細に描き込まれており、雑誌に紹介される作品の写真には、天井や吹き抜けの見上げの構図が繰り返し用いられていた。これらの意匠や表現は、均質空間の支配する現代の世界に孔を穿ち、その外側の宇宙や自然へと人びとを導く、フィクショナルな仕掛けの一環、ということなのではないだろうか。

-

原の最初の本として、1967年に学芸書林から刊行された。 ↩

このエッセイは「CCA c/o Tokyo」プログラムの一つである「Meanwhile in Japan」シリーズの一環として書かれたものです。東京で行われた3つのイベントをもとに、これからさらに2つのエッセイがウェブ掲載され、3冊の本が出版されます。

アトリエ・ファイでのアーカイブ調査に協力を頂いた砂川晴彦氏、住田百合耶氏に対し、若林幹夫氏からの謝辞をここに送ります。