Travailler avec l'énergie

Kim Courrèges et Felipe de Ferrari de Plan Común parlent avec Ignacio García Partarrieu et Arturo Scheidegger d'Umwelt du néolibéralisme, les barrages hydroélectriques et la conception à l'échelle des infrastructures

La pratique comme projet

- FdF

- Présentez-vous. À quoi ressemble votre pratique, et quels types de méthodes, de procédures ou de protocoles avez-vous mis en place dans votre travail? Quel est l’état actuel et l’ampleur de votre pratique?

- AS

- Notre agence s’appelle Umwelt, et nous sommes basés à Santiago du Chili. Nous nous définissons comme un bureau de pratique et de recherche, et nous produisons du contenu à différentes échelles, aussi bien architecturales que territoriales. En gros, nous essayons de combiner le travail de construction et de recherche, en évoluant librement entre les possibilités pragmatiques et spéculatives, et toujours avec l’idée de développer des projets à la fois comme des prototypes et des outils pour envisager des futurs alternatifs.

- IGP

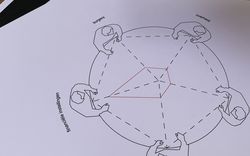

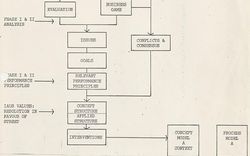

- Notre processus n’est pas défini à cent pour cent, mais je dirais qu’il y a certains aspects importants qui ont toujours été présents. Pour nous, aucun projet ne s’amorce dans un espace neutre, même lorsque son cahier des charges est très précis. Nous commençons généralement par une phase de recherche, en explorant et en examinant de manière critique le contexte physique, culturel et politique du projet. Nous examinons les précédents et les conditions techniques, économiques et territoriales. Une fois ce contexte bien campé, nous définissons une série de positions pour déterminer quels aspects peuvent être produits par des stratégies architecturales afin de maximiser le potentiel du projet. C’est un débat qui s’inscrit toujours dans la continuité, avec une série de questions diverses et contradictoires sur la table, abordées dans une confrontation de différents agents, acteurs et objectifs. Nous nous demandons toujours : quel est le projet du projet?

- AS

- Nous sommes un très petit cabinet – composé de quatre personnes pour le moment –, mais nous discutons ensemble de presque tout, et chacun peut intervenir dans les différents aspects de l’opération. Tous nous concevons, dessinons, allons aux réunions, nettoyons le bureau, etc. Nous essayons de garder tout cela relativement horizontal. Parce que nous avons toujours été deux partenaires, on a l’habitude de fonctionner dialectiquement, en communiquant clairement nos intentions dans le processus. On parle et on argumente – beaucoup. Chacun doit démontrer, prouver ou convaincre.

- IGP

- Notre décision d’avoir un petit cabinet n’était pas vraiment une décision : elle découle d’un certain contexte économique au Chili. Il n’y a pas de cadre solide qui puisse soutenir la profession en tant que telle. Beaucoup de bureaux qui ont un certain nombre de travailleurs doivent tour à tour se comprimer ou s’étendre en fonction de la quantité de projets qu’ils reçoivent – qui est fluctuante, notamment après certaines crises – et cela a des effets secondaires.

Compréhension du contexte

- FDF

- Dans quels contextes ou conditions opérez-vous?

- IGP

- Le Chili est encore un pays fortement privatisé, avec peu de possibilités d’accéder aux projets importants ou d’envergure et aux concours d’architecture. Le système de concours public est essentiellement un système d’appel d’offres fondé davantage sur des enjeux économiques que sur la qualité architecturale. Le cadre d’accès aux nouveaux projets pour un bureau comme le nôtre est donc principalement privé. Il en résulte une série de contradictions et de questions que nous devons nous poser pour chaque projet : pour qui travaille-t-on? D’où vient l’argent qui finance le projet? Beaucoup de ces choses sont déréglementées.

En termes de compétences professionnelles, l’architecture et le travail de construction sont définis dans le contexte chilien comme des professions « semi-formelles ». On peut y trouver des professionnels très instruits, mais aussi beaucoup d’informalité, ce qui entraîne une distribution asymétrique des salaires, des conditions de travail, des droits de voisinage, etc. Nous travaillons en composant à la fois avec cette condition précaire et avec un contexte capitaliste hautement développé.

Mais cette double condition génère aussi certaines opportunités. Par exemple, nous avons pu monter des projets très tôt – nous avons commencé à construire alors que nous étions encore étudiants – et nous avons gagné quelques concours, sommes devenus professeurs et avons eu notre propre studio à l’université, tout cela à un très jeune âge.

- KC

- Pouvez-vous nous parler de la culture néolibérale du Chili et de la façon dont vous y avez réagi?

- AS

- Les entreprises privées comptent parmi les plus grands moteurs de tout ce qui se fait dans le pays. Il existe des commissions d’État, mais elles sont très bureaucratiques, et nous nous demandons souvent où sont les projets qui sont sélectionnés – si ce sont vraiment de bons projets, ou s’ils sont juste de mauvaise qualité. Dans les petites firmes, il faut principalement commencer par réaliser des commandes privées. Bien sûr, cela implique beaucoup de contradictions et de complications, mais nous avons essayé d’être optimistes et même de transformer ces commandes privées en projets à potentiel public. Au-delà de cela, nous avons aussi initié et promu des projets de recherche, tel que le livre et l’exposition Schapira Eskenazi, et notre projet en cours Énergie et Territoire, lesquels nous ont donné l’opportunité de définir notre propre agenda et de naviguer dans cet environnement très fragmenté.

- IGP

- Il y a quinze ans, nNous étions à l’université, et à cette époque, le néolibéralisme connaissait probablement son apogée au Chili. Notre éducation et notre formation en architecture reflétaient directement cette condition socio-économique. Nous avons toujours été très critiques quant à la portée de nos projets et à leurs objectifs. Mon mémoire de maîtrise et celui d’Arturo approchaient l’architecture en tentant de la comprendre comme un outil permettant d’aborder des sites et des contextes plutôt que comme une suite d’objets architecturaux autonomes.

- AS

- Très tôt, dès nos premières conversations à l’université, nous avons vu et compris que cette idée de la « génération dorée » d’architectes n’était pas viable pour nous et pour notre génération. Certes, ce sont tous de grands architectes; mais ce n’est pas notre réalité. Il n’est pas possible pour nous de travailler de cette manière. Nous avons compris que si nous voulions avoir un quelconque pouvoir d’action, nous devions aller dans d’autres directions, essayer d’obtenir d’autres commandes, expérimenter d’autres méthodes de travail, et ainsi de suite. Nous avions le sentiment que les systèmes académiques et professionnels nourrissaient une certaine proximité professionnelle. Nous étions - et sommes toujours - convaincus que les architectes peuvent faire bien plus que concevoir de beaux édifices dans des cadres magnifiques.

- KC

- Qui étaient certains de vos premiers modèles? Y a-t-il d’autres pratiques, comme URO1.ORG, qui vous ont aidé à développer votre attitude et votre compréhension des conditions locales?

- IGP

- Bien que nous n’étions pas totalement convaincus par le programme qui nous était enseigné à l’université, il y avait quelques professeurs qui en déplaçaient la portée vers quelque chose de plus intéressant pour nous. Par exemple, nous avons été influencés par le travail de URO1.ORG. D’abord, ils formaient un collectif – un collectif anonyme. Les noms individuels n’étaient pas importants; le nom URO1.ORG était une déclaration en soi. Ce qui nous a plu chez eux, c’est qu’ils étaient capables de générer des stratégies architecturales à partir du contexte culturel, de l’utiliser comme un moteur. C’était le Chili des années 2000 : donc une époque où le pays était en train de s’émanciper de son… il est encore en train de s’émanciper du champ de force restrictif mis en place par Pinochet. URO a eu la grande intelligence de saisir quels aspects de la culture pouvaient être interprétés par des opérations architecturales, quel changement culturel l’architecture pouvait amener.

- AS

- Et ils ont été très francs en disant que leur objectif principal était de contribuer à la transformation de la société, à un changement culturel. Encore une fois, nous étions encore des étudiants à l’époque. Nous voyions les magnifiques projets de ces architectes chiliens réputés à l’université, mais il y avait aussi ces jeunes gens avec une attitude très punk qui faisaient des interventions publiques – des interventions publiques très polémiques – en fabriquant des systèmes préfabriqués pour le logement, en intervenant dans l’espace public, etc. C’était très différent de ce que nous étions habitués à voir, et je pense que cela nous a beaucoup ouvert l’esprit.

- IGP

- Pour cette perspective culturelle du projet, URO était le premier modèle, et Pedro Alonso le second. Lorsque nous terminions l’école d’architecture, Pedro est arrivé de l’AA, et à la fois comme architecte et professeur, il avait une approche très particulière de la compréhension des contextes en lien avec de plus grands territoires. Le contexte était pour lui un concept en évolution qui doit être conceptualisé et qui, en étant conceptualisé, peut être conçu. Il était le professeur qui supervisait nos mémoires de maîtrise et, à la fin de nos études, nous avons commencé à travailler avec lui, en explorant ces idées de réinterprétation du territoire comme un projet en soi.

- AS

- Ni URO ni Pedro ne représentaient pour nous des figures héroïques au même titre que celles auxquelles nous étions habitués en architecture. Ils étaient un peu plus âgés que nous, et ils étaient probablement pleins de doutes et même de contradictions, mais ils avaient des attitudes très fortes et des positions critiques.

Du point de vue écologique et territorial, cependant, à part Pedro, je ne pense pas que nous ayons eu des références aussi directes; c’est pourquoi nous avons toujours invité beaucoup de gens dans nos studios et dans nos recherches en général. Par exemple, nous avons invité 51N4E, une agence de Belgique, ainsi que LATERAL OFFICE, du Canada. Mais nous avons aussi invité des personnes du secteur privé – les méchants, pourrait-on dire, ceux qui travaillent dans les entreprises responsables de la transformation de l’environnement – ainsi que d’autres acteurs sociaux, des ingénieurs, etc. Nous essayons de nous intégrer dans ce contexte et de faire partie de ce monde parce qu’à l’heure actuelle, les architectes ne font pas partie de ce monde. Même si nous sommes persuadés d’avoir beaucoup à dire à ce sujet.

- FDF

- Au fil des années, vous avez agi en tant que concepteurs, coordinateurs, facilitateurs, conservateurs et chercheurs. Comment ces différentes casquettes reflètent-elles votre approche et votre stratégie?

- IGP

- Les architectes, sont de très bons facilitateurs. Par exemple, nous travaillons en ce moment sur un projet d’infrastructure culturelle appelé SUIZSPACIO. L’ambassade de Suisse nous a appelés parce qu’elle voulait placer un projet culturel et artistique à l’intérieur d’une station de métro. Nous avions déjà travaillé avec eux par le passé, et ils avaient simplement cette idée – mais ils ne savaient pas vraiment quoi faire, comment la matérialiser, ni même s’il y aurait un projet architectural. Nous avons commencé à travailler à partir de zéro avec plusieurs personnes, en essayant de comprendre le contexte de l’art dans l’espace public au Chili, de l’espace culturel dans un système d’infrastructure, spécifiquement dans le système du métro, etc. Il y a une histoire entre la relation entre l’art et les infrastructures du transport au Chili, un certain passé, et un certain présent, que nous devons comprendre afin de penser à un futur possible. Nous avons aidé l’ambassade à définir les objectifs et le processus de conception et à fixer certaines étapes du projet.

- AS

- Nous occupons une position très périphérique et modeste aussi en tant qu’architectes. Au sein d’une agence comme la nôtre, nous réalisons encore de petits projets. Nous considérons ces projets comme des prototypes pour des transformations plus importantes. Avec SUIZSPACIO, nous examinons comment transformer cette infrastructure utilitaire en un espace public, en un espace culturel, où il peut se passer plus de choses que simplement se déplacer dans la ville et acheter des articles dans les magasins de ces stations.

Construire un cas pratique

- KC

- Poursuivons avec votre projet de recherche en cours, Énergie et Territoire. Quelle est l’idée derrière ce projet? Quels sont ses objectifs et comment allez-vous les atteindre?

- IGP

- Depuis six ans, nous travaillons sur un projet de recherche à l’Universidad Católica, dans le cadre d’un atelier de maîtrise que nous avons appelé Énergie et territoire, qui porte sur la transformation du système énergétique planétaire, sur ses conséquences et ses opportunités. En raison de ses conditions géographiques et météorologiques, le Chili possède les sites les plus propices aux infrastructures d’énergie renouvelable, et joue donc un rôle très important à l’échelle de l’environnement mondial. Dans le studio, nous nous sommes demandé si les différents types de projets d’énergie renouvelable qui seront mis en œuvre au Chili – énergie solaire, éolienne, géothermique, hydroélectrique, marémotrice, etc – peuvent s’adapter à certaines spécificités géographiques, écologiques et culturelles du lieu. Nous parlons de partout dans le pays, de l’endroit le plus sec et le plus chaud dans le désert aux glaciers et aux forces marémotrices du détroit de Magellan. L’idée est de comprendre cette infrastructure comme faisant partie d’une transformation territoriale : ces projets énergétiques seront probablement les investissements les plus importants que ces territoires ruraux et très pauvres auront reçu depuis longtemps. C’est à la fois une question locale, une question nationale et une question globale. C’est pourquoi, au cours de ces six années, étant donné la complexité du problème, nous avons invité dans la conversation non seulement des architectes, mais aussi des acteurs du monde privé et du monde public, issus de la sphère technique et de la société civile.

Tous ces projets d’infrastructures relatives aux énergies renouvelables émanent en fait d’entreprises privées internationales. Très peu viennent du Chili. Le système néolibéral a créé un contexte politique dans lequel des entreprises du monde entier construisent ces projets – dans l’idée d’en retirer du profit, bien sûr. Donc, comment calibrer et repenser cette infrastructure énergétique privée pour qu’elle soit un atout pour un certain contexte spécifique? Nous débattons toujours la possibilité de transformer une externalité négative en externalité positive. - AS

- Dans certains cas, ce n’est toujours pas possible : il faut parfois être beaucoup plus modeste et essayer d’atténuer les dommages qui ont déjà été infligés. Dans le sud, par exemple, nous avons réalisé une version de ce studio axée sur la transformation territoriale causée par le projet de barrage hydroélectrique Ralco, cette infrastructure massive qui a détruit les contextes écologiques, qui a réduit à néant une grande partie des relations existantes entre les peuples indigènes et leur environnement. L’entreprise avait une vision très technocratique, une vision très abstraite et schématique qui n’était pas liée au territoire lui-même, ni aux communautés locales. Tout s’est fait dans un bureau quelque part, il s’agissait simplement de faire des calculs économiques et techniques. Notre première approche a été de voir si nous pouvions réparer ces dégâts. Cela peut sembler un peu ringard, mais le territoire avait besoin de beaucoup de soins. Nous avons donc cherché de petites interventions acupuncturales qui pourraient atténuer cette mauvaise situation, tout en sachant qu’une grande partie du mal était déjà faite; il n’y aurait pas de retour à ce qui existait avant le barrage.

- FDF

- Pouvez-vous nous expliquer un peu l’histoire de la gestion de l’énergie au Chili? Comment en sommes-nous arrivés là, et que s’est-il passé ces dernières années?

- IGP

- Dans les années 1940, Endesa, une entreprise d’état chargée du développement du plan d’électrification du Chili a été créée. Entre ces années et les années 1970, le secteur de l’électricité était principalement dans les mains de l’État. L’énergie était principalement générée par des centrales thermoélectriques – en brûlant du charbon ou du gaz – et une série de barrages produisaient de l’énergie hydroélectrique. Au début, il s’agissait d’exploiter les conditions naturelles des Andes et de brûler des combustibles fossiles.

Pendant la dictature, cette entreprise a été privatisée, donnant naissance au premier système de libre concurrence de production et de distribution d’énergie au pays. Aujourd’hui l’entreprise est détenue par un conglomérat italien; ils ont une très grande capacité de production d’énergie au Chili.

Durant les années 1990 et dans les années 2000, la norme consistait à construire de grands barrages hydroélectriques. L’un de ces barrages – le plus grand – a été, comme Arturo l’a dit, construit à Ralco. On affirmait couramment que la construction de ce barrage était le prix du progrès, que c’était une sorte de dommage contrôlé. Mais le fait est que cette construction est devenue un cas très emblématique dans l’histoire des infrastructures énergétiques au Chili, car le projet a inondé un ancien cimetière du peuple Mapuche, et a nécessité la relocalisation de nombreuses communautés qui vivait là depuis des temps ancestraux. Le barrage n’a pas seulement causé des dommages écologiques. Il a été très controversé, et il s’est avéré être un moment important dans le changement de paradigme des projets énergétiques.

Plus récemment, en 2010, un autre moment clé a été celui à Aysén, en Patagonie, où il était prévu de construire une série d’énormes barrages. Il y a eu beaucoup d’actions civiles, beaucoup d’émeutes – souvent financées par la fondation de Douglas Tompkins – grâce auxquelles les Chiliens ont davantage pris conscience du véritable prix du progrès. Les gens ont compris, surtout après avoir vu comment les barrages avaient causé tant de dégâts dans des endroits comme Ralco, que l’écologie du territoire était plus importante que la construction d’un barrage. Le projet d’Aysén a été annulé à la fois à cause de cette opinion publique et à cause de certains changements économiques qui rendaient la construction de barrages hydroélectriques non viable.

Alors le gouvernement, désormais conscient que le Chili disposait d’un grand potentiel pour les projets d’énergie renouvelable, a rassemblé un conseil composé de différents professionnels qui a conçu un projet appelé Energía 2050, un cadre visant à faire du Chili un aimant susceptible d’attirer de nouveaux investissements dans les énergies renouvelables. L’idée était de passer de la combustion du charbon et du pétrole à l’utilisation d’énergies renouvelables endéans un certain nombre d’années. En fait, ça marche plutôt bien - et plus vite qu’espéré.

Il y a donc de nombreux projets qui vont être réalisés ici. Ils semblent propres dans la mesure où ils ne dépendent pas des combustibles fossiles, mais leur conception, leur mise en œuvre et leur impact ne sont pas réglementés comme elles le devraient et on en tire pas avantage. L’idée de l’atelier et de cette recherche est, en général, de réenvisager et de repenser ces infrastructures; si nous ne le faisons pas, ce seront des opportunités manquées.

- AS

- Oui, donc la question est : comment ce changement énergétique peut-il être non seulement une transformation des sources d’énergie, mais aussi un outil pour la transformation des questions sociétales et de la façon dont nous abordons les projets d’infrastructure? Comment ces nouveaux projets peuvent-ils devenir des biens publics et avoir une relation avec leurs contextes? Lorsque nous avons créé notre studio, nous avons contacté Endesa, nous avons discuté avec eux et leur avons expliqué ce que nous essayions de faire, la manière dont nous essayions de travailler, ce qui nous intéressait et ce que nous pensions que l’architecture et le design pouvaient apporter. Ils ont réellement été très intéressés.

Au début, nous avons commencé par parler de durabilité, puis la conversation s’est élargie : ils nous ont invités à voir certains des nouveaux projets qu’ils réalisaient, nous nous sommes rendus sur place, nous avons rencontré certaines des communautés. Le processus a commencé à prendre de l’ampleur, et à un moment donné, nous étions très optimistes – nous pensions pouvoir pénétrer dans l’entreprise, peut-être même la pirater un peu, et peu à peu réaliser ces projets à l’intérieur de ce gros mammouth, comme un petit virus. Nous avons commencé à rencontrer de plus en plus de monde; les gens étaient très intéressés par notre collaboration, et nous voulions donc formaliser notre relation par un contrat, mais c’est à ce moment-là qu’Endesa a finalement été rachetée par le conglomérat italien. Toutes les personnes avec qui nous travaillions sont parties. C’était comme si l’entreprise avait été décapitée, et que tous les acteurs avaient été changés. Et les responsables italiens avaient une attitude totalement différente à l’égard des territoires et des communautés.

Depuis lors, nous avons réfléchi à la manière de nous engager avec la partie inférieure de la chaîne et pas seulement avec les acteurs à son sommet. Comment pouvons-nous travailler avec les organisations locales pour faire avancer cette transformation par le bas et ne pas seulement travailler directement avec les grandes entreprises?

Le développement du territoire est compris aujourd’hui comme une concurrence pour la terre et les ressources entre les producteurs d’un côté et les communautés locales et les écosystèmes de l’autre, ces derniers perdant habituellement. Nous tentons d’imaginer de nouvelles voies de médiation et de coexistence qui sont plus complexes et justes.

- KC

- Comment concilier ces convictions avec la modestie nécessaire à la pratique de l’architecture?

- AS

- Après toutes ces années passées à travailler dans des contextes comme celui-ci, nous avons modifié notre façon d’envisager les projets plus traditionnels. Nous avons toujours aimé cette déclaration de Nicolas Hulot, l’homme politique et écologiste français, affirmant que nous devons être capables d’arriver à la fin du mois, mais aussi d’affronter la perspective de la fin du monde. Nous essayons de naviguer entre ces possibilités très spéculatives et visionnaires et ces problèmes très directs et pragmatiques qu’il faut résoudre dans l’immédiat.

Et en travaillant avec toutes ces questions énergétiques et territoriales, surtout ces derniers temps, nous avons eu beaucoup de discussions sur des idées de mode de vie post-carbone, postcolonial et post-patriarcal, en nous demandant : Comment peut-on les transposer du studio à des projets très traditionnels? Comment pouvons-nous comprendre ces projets comme une partie intégrante de cette transformation post-carbone, probablement la plus grande transformation que nous devrions faire? Évidemment, nous n’avons pas encore les réponses.

Cette conversation est la deuxième d’une série d’entretiens que Plan Común a réalisés et qui sont diffusés à la fois sur ce site web et en vidéo dans les archives audiovisuelles OnArchitecture.