Milton-Parc en contexte

Texte de Francesca Russello Ammon. Photographies de Clara Gutsche et David Miller

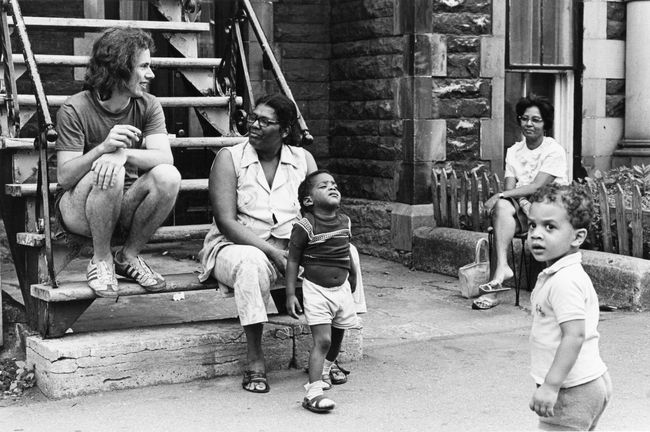

Clara Gutsche, photographe. Deux femmes, deux enfants et un jeune homme assis sur des marches, Milton-Parc, Montréal, 1970-1971. Musée McCord

« Nous prenions des photos d’une perspective qui vivait dans le quartier, aimait le quartier, aimait la communauté du quartier. C’était le genre de communauté qui était facilité par l’architecture – à travers des bâtiments qui étaient suffisamment petits pour permettre de rencontrer ses voisins, et suffisamment rapprochés pour que vous puissiez sortir dans la rue et interagir avec les gens. » — Clara Gutsche

Vers la fin des années 1960, un promoteur privé a fait peu à peu l’acquisition de la plupart des propriétés d’un secteur de six pâtés de maisons dans un quartier de Montréal connu sous le nom de Milton-Parc. L’objectif était de démolir ce paysage bâti datant en gros de la fin du XIXe siècle pour y reconstruire des édifices modernes, notamment des immeubles à vingt-cinq étages, une tour de bureaux de vingt-neuf étages et un hôtel. Une coalition d’activistes s’est levée en opposition, faisant du porte-à-porte et descendant dans les rues. Parmi eux, deux résidents de Milton-Parc, âgés d’à peine vingt ans, David Miller et Clara Gutsche. Ensemble, ils ont mobilisé leur intérêt naissant pour la photographie pour documenter les édifices du quartier et la communauté au moment où s’y amorçait une longue période de transformation. Leur production témoigne de la longévité et la vitalité persistantes d’un paysage vieillissant, pourtant destiné à être détruit. Ce faisant, ils ont poursuivi une tradition de photographie documentaire centrée sur la mutation urbaine, qui renvoie notamment aux photographies de Eugène Atget au début du XXe siècle à Paris, et au travail de documentation que Berenice Abbott a consacré à une New York changeante, dans les années 19301.

La documentation visuelle récoltée par Miller et Gutsche offre un aperçu éclairant sur la relation entre la photographie et l’architecture durant la période de rénovation urbaine. Ils n’étaient évidemment pas les premiers à se pencher sur ce sujet. Dans plusieurs projets d’élimination de taudis, les images ont servi à illustrer la présence de dégradation urbaine, validant ainsi la démolition – par exemple, à Leeds, en Angleterre, et dans le Lower East Side à New York au début du XXe siècle, mais aussi à Manhattan, redessinée par Robert Moses, après la Seconde Guerre mondiale, et à Detroit, durant l’époque post-industrielle2. Dans le cas de Milton-Parc cependant, le travail de Miller et Gutsche élargit le rôle de la photographie dans ces récits. Plutôt que d’être un agent de destruction, la photographie peut être aussi l’alliée de la résistance et de la sauvegarde. Comme Miller s’intéressait surtout à la documentation du paysage bâti, son travail s’inscrit dans la tradition de la photographie d’architecture suivie par plusieurs photographes de l’Historic American Buildings Survey (HABS), qui se sont attachés à dresser le portrait d’édifices importants – et parfois menacés – depuis les années 19303. Complémentaires, les images plus sociales de Clara Gutsche rappellent le travail documentaire d’autres photographes comme Jacob Riis, Lewis Hine, et plus récemment, Ira Nowinski4. Son travail suggère également que la portée de la photographie d’architecture ne doit pas nécessairement se limiter aux seuls édifices. Ce genre d’archives devrait plutôt accorder une place centrale à la représentation de la population située dans son environnement bâti.

Lire la suite