La fiction comme friction

Imaginer et fabriquer la résistance et la solidarité : une conversation entre GRANDEZA STUDIO (Amaia Sánchez-Velasco, Jorge Valiente Oriol et Gonzalo Valiente Oriol), Aude Christel Mgba et Bruno Alves de Almeida

- GRANDEZA STUDIO

- Nous aimerions entamer la discussion en abordant la notion de friction. Dans nos pratiques, nous la recherchons activement (sous la forme d’une critique institutionnelle, par exemple), mais il arrive aussi que notre travail génère des formes (in)attendues de frictions auxquelles nous n’avions pas nécessairement pensé.

Dans notre projet de 2019, Teatro Della Terra Alienata: Reimagining the Fate of the Great Barrier Reef, nous avons rencontré cette friction binaire. Ce projet constituait le pavillon australien de la XXIIe Triennale Milano, qui appelait à un « design [qui] considère la survie humaine » dans le contexte d’une « nature dégradée » à l’échelle planétaire.

Le film présenté dans le pavillon s’intéresse à la détérioration drastique de la Grande Barrière de corail, symbole mondial de l’abondance écosystémique, ainsi qu’aux luttes environnementales, sociales et politiques qui se déroulent dans la région, tout en dénonçant la gestion frauduleuse et inadéquate de la barrière par le gouvernement australien.

Le scénario imagine la sécession fictive de la Grande Barrière de corail de la souveraineté australienne, imposée par la Xenofeminist International Corporation (aussi fictive) en alliance avec les Nations Unies. Ce territoire aliéné serait incorporé dans une entité géopolitique (également fictive) appelée ATAC (Archipel des Territoires Aliénés du Capitalisme). Cette œuvre est un appel désespéré et viscéral pour attirer l’attention sur la possible disparition de la Grande Barrière de corail. Toutefois, nous avons choisi de ne pas dévoiler quelques-uns des aspects les plus controversés de notre enquête avant le vernissage, afin de susciter un certain inconfort, ou du moins un malaise fécond, en nous adressant à la fois au gouvernement australien et au public de la Triennale. Le projet a reçu le Golden Bee Award du meilleur pavillon national et a été largement salué, toutefois il semble que tout effort de sensibilisation se soit évaporé au même rythme que les bulles de prosecco après la cérémonie de remise des prix.

De retour en Australie, le projet a suscité des frictions (inattendues). On ne s’attendait pas à ce que le pavillon primé à la Triennale reçoive si peu de couverture médiatique dans son pays d’origine. La cerise sur le gâteau est survenue après plusieurs rencontres, projections et discussions approfondies sur le contexte, le contenu et les ambitions du projet avec une journaliste d’un des journaux les plus prestigieux d’Australie, qui nous a soudain conseillé d’« atténuer » l’« aspect tyrannique » du projet si nous souhaitions que l’interview soit publiée.

Cette expérience nous a enseigné deux choses. Premièrement, ce ne sont pas les faits, ni l’analyse ou la dénonciation de la corruption et de la mauvaise gestion qui ont déclenché une réaction idéologique protectrice dans le pays, mais bien la fiction politique scénarisée. Dans le contexte de la crise actuelle des imaginaires politiques, une fiction post-capitaliste a littéralement été qualifiée de « tyrannique ».

La fiction serait-elle donc plus efficace pour stimuler des conversations critiques que la simple exposition des faits ?

Deuxièmement, notre expérience révèle que toucher des publics plus larges relève souvent de l’odyssée pour les formes de production culturelle dissidente. On pourrait admettre que la concentration multinationale actuelle des médias confère aux forces conservatrices des pouvoirs considérables pour mettre en sourdine et/ou discréditer les initiatives de recherche qui remettent en question les mantras hégémoniques (tels que la résilience, la durabilité ou les villes intelligentes).

Quelles forces de friction pourrions-nous instrumentaliser afin d’étendre ces discussions urgentes au-delà des publics spécialisés et éviter d’enfermer notre travail dans des prisons endogamiques auto-organisées?

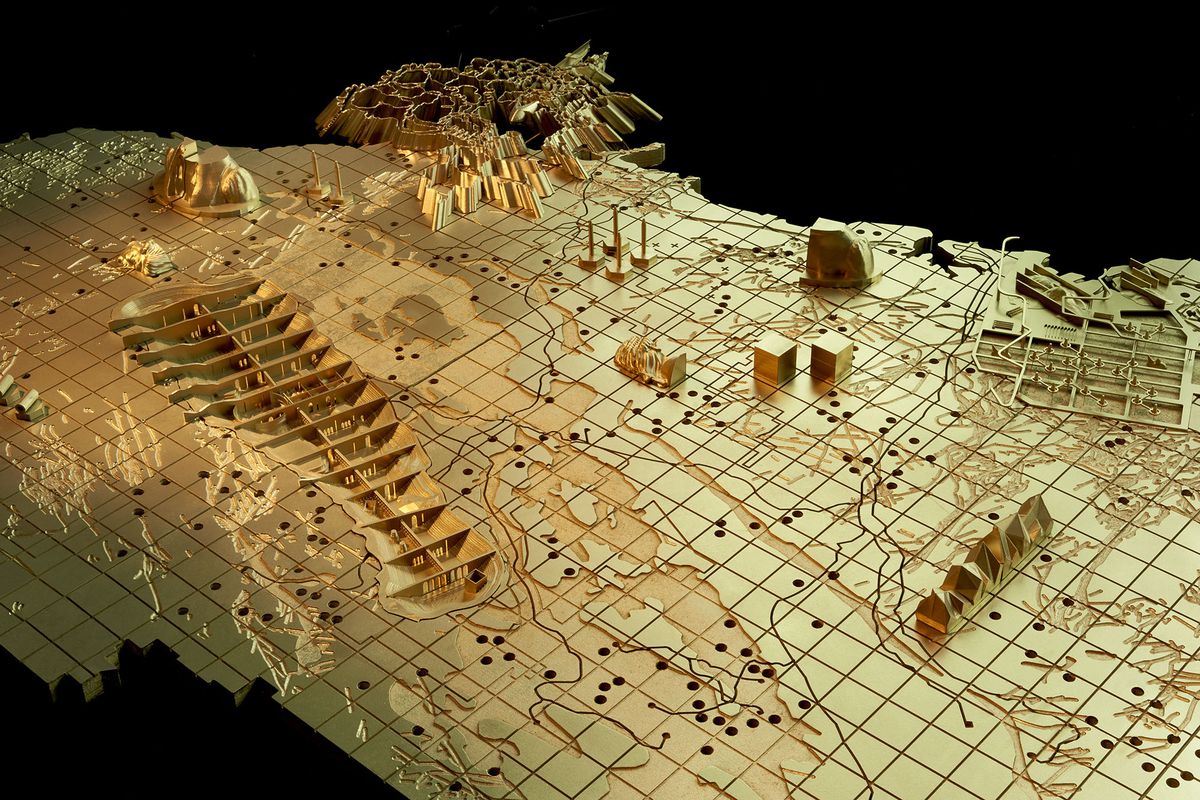

Grandeza Studio, Teatro Della Terra Alienata, 2019. Installation présentée au pavillon australien de la XXIIe Triennale de Milan, sous la direction de Paola Antonelli. Direction créative et recherche : GRANDEZA STUDIO (Amaia Sánchez-Velasco, Jorge Valiente-Oriol et Gonzalo Valiente-Oriol) et Miguel Rodríguez Casellas. Artistes : Cigdem Aydemir, Liam Benson, Madison Bycroft, Shoufay Derz, Janet Laurence et Patricia Reed. © Grandeza Studio. Photographe © Omar Sartor.

- BRUNO ALVES DE ALMEIDA

- Votre expérience avec ce journaliste et l’idée selon laquelle « la fiction est une friction » m’ont interpellé. Cela m’a poussé à ressortir un livre de mon étagère : When Fact Is Fiction. Documentary Art in the Post-Truth Era, sous la direction de Nele Wynants. Ce livre s’attaque à la question fondamentale suivante : « quelle est la valeur de la fiction à une époque où les infox, les faits alternatifs et autres sapent l’intégrité de la politique et des médias? » Qu’est-ce que cela signifie pour la force critique que notre travail peut générer?

Comme vous l’avez remarqué, la friction est fréquemment intentionnellement recherchée dans les pratiques curatoriales et artistiques en réponse à des urgences sociales et politiques. Cependant, il est essentiel de veiller à ce que cette friction ne devienne pas une finalité en soi, un objectif par défaut pour garantir notre pertinence. À une époque marquée par la censure institutionnelle et des politiques de plus en plus rétrogrades, il faut se demander : À quel public nous adressons-nous réellement? Quels types de frictions engendrons-nous, et vis-à-vis de qui?

Ces frictions peuvent ouvrir des espaces d’agonisme, comme théorisé par Chantal Mouffe. L’agonisme favorise un conflit productif entre des « adversaires » légitimes, privilégiant le débat au consensus. Alors, comment formuler des messages percutants et critiques qui engagent sans aliéner les personnes ayant des points de vue divergents? Comment créer des espaces agonistiques invitant à la dissidence, tout en étendant nos discours au-delà des cercles spécialisés?

Peut-être que les frictions n’ont pas besoin de se manifester immédiatement, elles peuvent permettre aux idées de s’enraciner et de se diffuser progressivement, en permettant à l’art de nourrir des imaginaires politiques bien après la rencontre initiale.

Teatro Della Terra Alienata me semble particulièrement inspirant dans cette perspective : il a su tisser des solidarités inattendues à travers des contextes variés, créant des espaces de questionnement et de connexion. La fiction, dans ce cas, ne se limitait pas à une critique du système, mais établissait un lien avec des communautés plus étendues au niveau émotionnel. Il ne s’agissait pas uniquement de confronter le pouvoir, mais d’inviter les individus à raconter leurs expériences et leurs aspirations à partir de perspectives renouvelées.

Jenny Nordmark, SPRÄNGSTEN, 2024. Vue de l’installation à Havremagasinet länskonsthall i Boden (Havremagasinet regional kunsthalle in Boden) pendant la Biennale de Luleå 2024 - On the threshold of 1:1. © Jenny Nordmark. Photographe © Thomas Hämén

- BRUNO ALVES DE ALMEIDA

- Cette approche fait écho à notre travail pour la Luleå Biennial 2024 – On the threshold of 1:1, qui cherchait à relier Norrbotten, la région la plus septentrionale de la Suède, à d’autres territoires confrontés à des transformations socio-spatiales similaires. Souvent perçue comme périphérique, cette région se situe pourtant au cœur de processus mondiaux qui se traduisent, entre autres, par une extraction intensive de ressources à grande échelle, une transition industrielle verte, des changements environnementaux et des transformations urbaines radicales. Bien que nous ayons abordé des problématiques et des processus très épineux sur le terrain, notre approche curatoriale a également examiné ces questions en les reliant à des contextes plus larges, invitant des voix et des expériences venues d’ailleurs, afin d’ouvrir de nouvelles perspectives. Par exemple, votre contribution à la biennale, Pilbara Interregnum: Seven Political Allegories, établit un lien entre le Pilbara australien et Norrbotten, révélant que ces régions éloignées partagent non seulement des processus d’extraction, mais aussi des imaginaires sociopolitiques visant à les surmonter. Selon moi, les graines plantées ici peuvent germer avec le temps, même si elles n’ont pas provoqué de frictions immédiates.

Peut-être que cette forme de friction plus « discrète », opérant sous le radar, pourrait également nous aider à éviter le piège des « prisons endogamiques auto-organisées », comme vous l’avez formulé. Cette approche est particulièrement pertinente dans une époque marquée par la polarisation et la montée des populismes de droite, où le besoin de dialogue et de nouvelles connexions entre idées, personnes et pratiques devient plus urgent que jamais.

- GRANDEZA STUDIO

- Effectivement, votre réflexion soulève une autre question urgente : comment remettre en cause l’apparente impossibilité de créer des solidarités dans un contexte géopolitique fracturé?

La biennale de Luleå 2024 a été pour nous une source d’inspiration précieuse, facilitant la création de liens au-delà des frontières traditionnelles des États-nations et entre des zones géographiques en apparence déconnectées, avec des personnes venues du Soudan, de Palestine, du camp pour les populations réfugiées sahraouies de Tindouf, de Suède, d’Australie et de Finlande (nombre de ces régions étant souvent considérées comme « périphériques » par rapport aux centres mondiaux). Votre stratégie curatoriale a été audacieuse et efficace en engageant la conversation au-delà de l’espace d’exposition et même de la durée de la biennale elle-même. Les installations ont débordé des sites de la biennale, investissant les réseaux ferroviaires qui desservent les infrastructures d’extraction de la région.

Commandée pour la Biennale, combustion/production de Daniel de Paula inscrit une empreinte durable dans l’espace public de Kiruna. Ce pavé métallique permanent, façonné par la fusion de métaux provenant de trois sources : la mine de fer LKAB, le crématorium Maria kapellet et la tour de l’horloge de l’hôtel de ville, évoque les relations troubles entre des formes progressives de violence et les mémoires anciennes de la région, ainsi que les dynamiques d’expulsion et d’exploitation des corps et des territoires qui sous-tendent de tels processus.

Il est remarquable que l’artiste ait réussi à obtenir l’adhésion de la municipalité, de la société minière et du crématorium. Ce qui nous amène à nous interroger sur les frictions latentes dans la production de l’œuvre.

Daniel de Paula, combustion/production, 2024. Œuvre d’art permanente. Vue de l’installation à Kiruna stadstorg (Place de la ville de Kiruna). Commandée pour la Biennale de Luleå. © Daniel de Paula. Photographe © Thomas Hämén

- AUDE CHRISTEL MGBA

- Cette réflexion m’amène à penser que, pour beaucoup d’entre nous, la friction peut être un moyen de se réapproprier son moi ou même son humanité. J’aimerais ici réfléchir à la figure de la rabat-joie [Killjoy] telle que définie par Sara Ahmed, dans une perspective féministe Noire et queer.

Dans un monde qui a façonné des binaires, des hiérarchies et des exclusions oppressives, la friction apparaît comme le seul moyen pour un certain nombre d’entre nous de revendiquer une existence égale et équitable. En tant que femme Noire, la friction fait presque partie intégrante de mon être et s’impose fréquemment comme une négociation constante que je ne mène pas nécessairement, mais à laquelle je suis constamment poussée. Que ce soit par la simple présence de mon corps ou par la position que j’occupe dans mon travail.

Ce qui me séduit particulièrement chez la rabat-joie, c’est son refus d’être un sujet passif ou soumis. J’ai souvent vu beaucoup de joie émerger de cet espace de résistance. La volonté de créer de l’inconfort peut s’avérer productive dans la mesure où elle peut générer de nouvelles possibilités de pensées.

Selon moi, la question essentielle est de savoir comment évoluer dans un monde où une partie d’entre nous vit déjà dans la friction, tandis que d’autres ne la rencontrent ou ne s’y confrontent que dans des contextes spécifiques. Comment faire place aux rabat-joies?

Je crois qu’une partie de la réponse réside dans la compréhension que les frictions n’ont pas toujours besoin d’être explosives. Parfois, ce sont le calme, la lenteur, l’obscurité et la persistance qui produisent les transformations les plus profondes. Dans notre pratique curatoriale, nous pouvons cultiver des espaces où la friction devient non seulement une force critique, mais aussi une force de connexion, permettant aux personnes qui vivent déjà dans la friction de trouver de la solidarité et de la puissance.

En tant que curatrice, j’ai la responsabilité de créer des espaces dans lesquels les frictions ne sont pas redoutées, mais accueillies. En invitant des personnes qui refusent d’adoucir les angles ou de dissimuler leurs vérités, nous pouvons dépasser le désir d’une consommation facile. - BRUNO ALVES DE ALMEIDA

- Cette conversation m’amène à considérer la friction non pas de manière binaire, mais comme un spectre qui varie tant en intensité de perturbation qu’en agentivité individuelle. Les processus artistiques et curatoriaux déclenchent souvent des frictions bien avant que le public ne s’engage, avec des effets qui perdurent au-delà du projet. De même, notre action en tant qu’individus – qu’il s’agisse de pratiques curatoriales, artistiques, architecturales ou culturelles – s’amorce fréquemment bien avant la présentation de l’œuvre finale et se prolonge après son aboutissement. Il est crucial de s’interroger sur la manière de tirer parti de nos rôles et de nos capacités spécifiques, tout en reconnaissant les limites qu’ils peuvent imposer. L’approche curatoriale d’Aude et l’œuvre de Daniel de Paula à Kiruna en offrent de bons exemples.

La pratique de De Paula s’enracine dans un engagement avec le site et ses protagonistes, son travail révélant les forces sociales, politiques, économiques et historiques inscrites dans la réalité matérielle. À Kiruna, son approche, subtile et stratifiée, a facilité la négociation avec des parties prenantes, offrant un message clair sans être ouvertement politique ni euphémisé. Plutôt que de provoquer une résistance immédiate, l’œuvre se déploie graduellement, favorisant une réflexion approfondie au fil du temps.

Comme l’a fait remarquer Aude, notre rôle curatorial nous place dans un fil tenu entre artistes, institutions et parties prenantes. C’est un exercice d’équilibre entre la remise en question de certains systèmes tout en les ouvrant à de nouveaux imaginaires. Parfois, cela implique de reconnaître les frictions déjà présentes dans les expériences vécues par les personnes pour qui elles sont une réalité quotidienne et de leur donner de la place. Il me semble utile ici d’élargir notre conception de la pratique de « curation » en introduisant le concept de « curatorial1 ».

Les principes et modes de fonctionnement du « curatorial » pourraient, selon moi, nourrir la réflexion dans le domaine de l’architecture, qui est souvent empêtrée dans des dynamiques politiques et juridiques, et fragmentée entre la conception et la construction, ce qui émousse quelquefois sa capacité à adopter une position critique. Pourtant, il est enthousiasmant de voir que les outils architecturaux s’étendent pour interagir avec d’autres sphères, générant ainsi une friction critique.

Dans votre projet Grandeza, j’observe cette expansion des outils et pensées architecturales conventionnelles pour répondre à des questions urgentes qui transcendent les frontières de la discipline. Je serais curieux de savoir ce que « le curatorial » pourrait signifier dans votre travail, qui hybride art, architecture, recherche, pratique spatiale critique, écriture, design, réalisation de films, pédagogie et projets curatoriaux, comme le récent Espejito Espejito (Mirror Mirror) pour Mayrit Bienal en 2024. - GRANDEZA STUDIO

- Ce qu’a dit Aude sur les frictions comme « le seul moyen pour un certain nombre d’entre nous de prétendre à une existence égale et équitable » et le concept de Bruno de lente diffusion des frictions résonnent profondément avec nos inquiétudes et expériences récentes. Ces idées nous incitent à réfléchir à la manière dont la friction peut créer des espaces sûrs pour les personnes qui subissent une constante « altérisation » – que ce soit par la race, le genre, la sexualité, la classe ou l’idéologie – tout en nous poussant à interroger qui définit les seuils de tolérance à la friction dans les espaces culturels et intellectuels. Cette tension permanente nous préoccupe particulièrement lorsque nous présentons notre travail à des institutions ayant le pouvoir de concrétiser ou d’interrompre nos projets.

Ce compromis témoigne d’un problème plus vaste : l’infantilisation des publics par le néolibéralisme2. En réalité, comme l’a souligné Aude, les frictions sont inévitables et réparties de façon inégale. Les institutions culturelles intègrent cette réalité dans leurs normes, en veillant à ce que certains types de frictions – en particulier celles qui remettent en question la suprématie blanche, patriarcale et capitaliste – soient perçues comme des menaces, des actes radicaux, des manipulations idéologiques ou des fabulations irréalistes et contraire au pragmatisme.

Cela soulève des questions cruciales quant à la tolérance du public à l’égard des frictions. Faut-il faire preuve de modération pour ne pas aliéner les personnes conditionnées à rejeter les discours « radicaux », ou faut-il aller de l’avant, sans hésitation ni compromis? Qui sont ces publics présumés? Qui fixe les seuils de sensibilité? À quel moment les frictions deviennent-elles une forme de violence, et quand sont-elles une force déstabilisatrice? Quand la fiction radicale peut-elle être violente et quand ne l’est-elle pas?

Notre époque appelle des réponses urgentes et, parfois, viscérales. Pourtant, les institutions culturelles occidentales demeurent complices de l’édulcoration des récits afin d’apaiser les entités donatrices conservatrices et de préserver le statu quo. Ignorer les formes structurelles de violence tout en tempérant le discours des artistes qui réagissent viscéralement face à elles ne fait qu’exacerber le sentiment d’impuissance généralisé face aux crises actuelles. À l’inverse, l’art devrait s’emparer des racines de ces réactions, les placer au centre et les adopter comme des forces fondamentales pour un changement décolonial véritable. - AUDE CHRISTEL MGBA

- Plus je lis notre conversation, plus je suis convaincue que la possibilité pour l’art de transcender les frontières et de créer des espaces est la raison même pour laquelle nous œuvrons dans ce domaine.

Les méthodes utilisées et élaborées par les artistes et les responsables de la curation ont le potentiel de tracer des trajectoires et de proposer des récits alternatifs. Des projets comme celui de De Paula offrent une excellente occasion de réfléchir à la question de la réparation – à ce qu’elle signifie, à ce qu’elle pourrait incarner.

Je pense ici au détournement, à la redéfinition, à la réorientation et à la transformation des ressources – qu’elles soient matérielles ou symboliques – produites par les systèmes d’exploitation violents. Cette approche du détournement ne confronte pas directement les institutions, mais elle peut transformer leurs systèmes en réorientant leurs ressources vers des personnes qui en sont habituellement exclues, tout en provoquant une forme de trouble et de perturbation.

Cette tactique nuancée me semble très précieuse. Toutefois, en questionnant mes propres positions, je me demande si le détournement peut réellement échapper aux frictions qu’il cherche à subvertir, ou s’il risque juste de renforcer les systèmes qu’il dénonce?

-

Le concept de « conservation » est exploré dans ces deux exemples : Tout d’abord, Irit Rogoff, dans « Smuggling » - An Embodied Criticality (2006), déclare : « Dans le domaine de la “conservation”, nous voyons divers principes qui ne sont pas associés à l’exposition d’œuvres d’art : « Dans le domaine de la conservation, nous voyons divers principes qui ne sont pas nécessairement associés à l’exposition d’œuvres d’art ; des principes de production de connaissances, d’activisme, de circulation culturelle et de traductions qui façonnent la manière dont l’art peut s’engager. Une autre définition est tirée de l’article « The Curatorial » de Maria Lind, paru dans Artforum en 2009, où elle le décrit comme suit : « …une présence plus virale consistant en des processus de signification et des relations entre des objets, des personnes, des lieux, des idées, et ainsi de suite - une présence qui s’efforce de créer des frictions et de pousser de nouvelles idées ». ↩

-

Ce thème est exploré par des spécialistes comme Mark Fisher. Bien que nous ne partagions pas entièrement sa caractérisation (certains aspects de la vision politique « naïve » des enfants nous semblent en réalité très matures), il est indéniable que des décennies d’intensification médiatique, de capital et de discours néolibéral ont produit un consensus ambitieux qui présente les frictions comme des perturbations à éviter. C’est le mythe vendu au public : le potentiel des frictions (et de la fiction) à « heurter certaines sensibilités » menace l’harmonie institutionnelle dans « un monde divers » et donc doit être minimisé. ↩

- GRANDEZA STUDIO

- Travailler avec et au sein des cadres infrastructurels et institutionnels que nous cherchons à remettre en question – matériellement, épistémologiquement, symboliquement – est une démarche à la fois problématique et nécessaire.

En ce sens, votre question, Bruno, sur Espejito Espejito est opportune pour aborder une autre histoire.

Comme vous le savez, cette année, nous avons conçu et organisé une exposition au Museo de América de Madrid pour la Mayrit Bienial 2024. Pour la petite histoire, le musée a été fondé en 1941, sous la dictature fasciste de Francisco Franco, pour célébrer les récits « épiques » de l’empire espagnol. Nous avons choisi d’y présenter une exposition dissonante, syncrétique et transversale, mêlant œuvres existantes, créations nouvelles, performances et interventions spatiales d’artistes des diasporas africaine, américaine et ibérique. L’ambition était d’imaginer collectivement des « nouveaux mondes » décolonisés et dé-binarisés, en confrontant l’héritage eurocentrique que le musée légitime, tout en remettant en question ses discours et dialoguant avec sa collection.

L’un des artistes, Juan Covelli, travaillait depuis plusieurs années sur un ensemble d’œuvres critiques et spéculatives autour du trésor de Quimbaya – un ensemble d’objets en or et en tumbaga réalisés par les peuples Autochtones de Quimbaya, situés dans l’actuel territoire colombien. Aujourd’hui, ces pièces comptent probablement parmi les plus controversées de la collection du Museo de América. Lors du montage de l’exposition et de l’œuvre de Covelli (incluant à l’intérieur d’une vitrine, une réplique du trésor de Quimbaya fabriquée par un orfèvre philippin dans les années 1970, prêtée par le musée pour son projet artistique), le gouvernement colombien a officiellement demandé le rapatriement du trésor original de l’Espagne. En réponse à cette escalade des tensions, Covelli a ajouté une note dans l’exposition indiquant que le trésor de Quimbaya restait « retenido » (un mot espagnol signifiant « injustement détenu ») dans le musée.

En réponse, les responsables du musée ont décidé d’apposer un « contre-écriteau » à proximité de l’œuvre de Covelli, précisant que l’institution n’approuvait pas nécessairement le point de vue de l’artiste ou des commissaires et que la demande de rapatriement formulée par le gouvernement colombien n’était pas reconnue comme légitime.

Pour nous, le fait que le musée rédige un « contre- écriteau » contredisant le discours d’une œuvre qu’il conserve et expose est déjà symptomatique de la transformation en cours des institutions muséales. Pendant un instant, le musée est devenu un espace dans lequel le conflit apparaît et où des visions contradictoires peuvent coexister. Comme l’a noté Bruno, cet espace agonistique invitait à la dissidence et laissait entrevoir la possibilité d’étendre nos discours au-delà des cercles spécialisés.

Quelques jours plus tard, les responsables du musée ont ajouté un écriteau similaire à l’entrée de l’exposition, avertissant les mécènes que certains contenus d’Espejito Espejito pourraient être perçus comme offensants. « Pour qui » un discours, une esthétique ou un contenu spécifique est-il « dérangeant » et pourquoi? Et pour qui les institutions culturelles doivent-elles représenter un espace sûr, exempt de violence?

Traduction de l’anglais par Gauthier Lesturgie